01 Банк ФИПИ

Готовиться с нами - ЛЕГКО!

Ошибка.

Попробуйте повторить позже

Заряженные облака наводят на земной поверхности под собой противоположный по знаку заряд. Внутри облака и между облаком и Землёй создаётся сильное электрическое поле, которое способствует ионизации воздуха и возникновению искровых разрядов (молний) как внутри облака, так и между облаком и поверхностью Земли.

Гром возникает вследствие резкого расширения воздуха при быстром повышении температуры в канале разряда молнии. Вспышку молнии мы видим практически одновременно с разрядом, так как скорость распространения света очень велика (3·108 м/с). Разряд молнии длится всего 0,1–0,2 с. Звук распространяется значительно медленнее. В воздухе его скорость равна примерно 330 м/с. Чем дальше от нас произошёл разряд молнии, тем длиннее пауза между вспышкой света и громом. Гром от очень далёких молний вообще не доходит: звуковая энергия рассеивается и поглощается по пути. Такие молнии называют зарницами. Как правило, гром слышен на расстоянии до 15–20 километров; таким образом, если наблюдатель видит молнию, но не слышит грома, то гроза находится на расстоянии более 20 километров.

Может ли воспринимаемый человеком интервал времени между молнией и сопровождающим её громовым раскатом составлять 90 с? Ответ поясните.

Источники:

Нет, такой интервал времени между вспышкой молнии и громом невозможен.

Скорость звука в воздухе составляет примерно 330 м/с. Это означает, что за 90 секунд звук преодолеет расстояние:

Однако в тексте указано, что гром слышен на расстоянии до 15–20 км, а на больших дистанциях звуковая энергия

рассеивается и поглощается. Если разряд молнии произошёл на расстоянии более 20 км, то гром вообще не будет

слышен.

Таким образом, если бы молния была так далеко, то громовой раскат не дошёл бы до наблюдателя, и он бы вообще не услышал

грома, а значит, пауза в 90 секунд невозможна.

Ошибка.

Попробуйте повторить позже

Заряженные облака наводят на земной поверхности под собой противоположный по знаку заряд. Внутри облака и между облаком и Землёй создаётся сильное электрическое поле, которое способствует ионизации воздуха и возникновению искровых разрядов (молний) как внутри облака, так и между облаком и поверхностью Земли.

Гром возникает вследствие резкого расширения воздуха при быстром повышении температуры в канале разряда молнии. Вспышку молнии мы видим практически одновременно с разрядом, так как скорость распространения света очень велика (3·108 м/с). Разряд молнии длится всего 0,1–0,2 с. Звук распространяется значительно медленнее. В воздухе его скорость равна примерно 330 м/с. Чем дальше от нас произошёл разряд молнии, тем длиннее пауза между вспышкой света и громом. Гром от очень далёких молний вообще не доходит: звуковая энергия рассеивается и поглощается по пути. Такие молнии называют зарницами. Как правило, гром слышен на расстоянии до 15–20 километров; таким образом, если наблюдатель видит молнию, но не слышит грома, то гроза находится на расстоянии более 20 километров.

Может ли воспринимаемый человеком интервал времени между молнией и сопровождающим её громовым раскатом составлять 30 с? Ответ поясните.

Источники:

Рассчитаем, на каком расстоянии должна находиться молния, если гром слышен через 30 секунд после вспышки.

Скорость звука в воздухе составляет примерно 330 м/с. Это означает, что за 30 секунд звук преодолеет расстояние:

Так как гром слышен на расстоянии до 15–20 км, а затем звуковая энергия рассеивается и поглощается, интервал в 30 секунд

соответствует расстоянию 9,9 км, что входит в диапазон слышимости грома.

Вывод:

Да, человек может воспринимать интервал в 30 секунд между вспышкой молнии и громом, так как при таком интервале молния

находится на расстоянии 9,9 км, а гром на таком расстоянии ещё слышен.

Ошибка.

Попробуйте повторить позже

Чистая руда почти никогда не встречается в природе. Почти всегда полезное ископаемое перемешано с «пустой», ненужной горной породой. Процесс отделения пустой породы от полезного ископаемого называют обогащением руды.

Для обогащения руды можно использовать явление смачивания. Смачивание (несмачивание) –– явление, наблюдаемое при взаимодействии жидкостей с поверхностями твёрдых тел. Например, вода смачивает чистое стекло (растекается по поверхности), но не смачивает жирные поверхности (собирается в капли).

Способом обогащения руды, основанным на явлении смачивания, является флотация. Сущность флотации состоит в следующем. Раздробленная в мелкий порошок руда взбалтывается в воде. Туда же добавляется небольшое количество вещества, обладающего способностью смачивать одну из подлежащих разделению частей, например, крупицы полезного ископаемого, и не смачивать другую часть –– крупицы пустой породы. Кроме того, добавляемое вещество не должно растворяться в воде. При этом вода не будет смачивать поверхность крупицы руды, покрытую слоем добавки. Обычно применяют какое-нибудь масло. В результате перемешивания крупицы полезного ископаемого обволакиваются тонкой плёнкой масла, а крупицы пустой породы остаются свободными. В получившуюся смесь очень мелкими порциями вдувают воздух. Пузырьки воздуха, пришедшие в соприкосновение с крупицей полезной породы, покрытой слоем масла и потому не смачиваемой водой, прилипают к ней. Это происходит потому, что тонкая плёнка воды между пузырьками воздуха и несмачиваемой ею поверхностью крупицы стремится уменьшить свою площадь, подобно капле воды на промасленной бумаге, и обнажает поверхность крупицы.

Крупицы полезной руды с пузырьками воздуха поднимаются вверх, а крупицы пустой породы опускаются вниз. Таким образом, происходит более или менее полное отделение пустой породы, и получается концентрат, богатый полезной рудой.

Можно ли используя флотацию, сделать так, чтобы пустая порода всплывала вверх, а крупицы руды оседали на дно? Ответ поясните.

Источники:

1. Можно.

2. Надо подобрать и добавить в воду такое вещество, которое не растворяется в воде, смачивает пустую породу и не смачивает крупнки руды.

| Критерии оценивания выполнения задачи | Баллы |

| Представлен правильный ответ на вопрос, и приведено достаточное обоснование, не содержащее ошибок | 2 |

| Представлен правильный ответ на поставленный вопрос, но его обоснование не является достаточным, хотя содержит указание на физические явления (законы), причастные к обсуждаемому вопросу. | 1 |

|

ИЛИ

| |

| Представлены корректные рассуждения, приводящие к правильному ответу, но ответ явно не сформулирован | |

| Представлены общие рассуждения, не относящиеся к ответу на поставленный вопрос. | 0 |

|

ИЛИ

| |

| Ответ на вопрос неверен, независимо от того, что рассуждения правильны, или неверны, или отсутствуют. | |

| Максимальный балл | 2 |

Ошибка.

Попробуйте повторить позже

Жидкость может действовать на дно сосуда с силой, превосходящей её собственный вес. Если налить в сосуды, имеющие разную форму,

но одинаковую площадь дна, одну и ту же жидкость до одного уровня (рисунок 1), то при разном количестве налитой жидкости сила давления на дно окажется одинаковой.

На рисунке 2 представлена схема прибора голландского математика

и механика Симона Стевина (1548–1620), с помощью которого учёный экспериментально доказал, что давление жидкости на дно сосуда не зависит от формы сосуда.

В дне каждого из двух сосудов одинаковой высоты были проделаны одинаковые круглые отверстия с диаметром AD. Отверстия закрывались сверху одинаковыми тонкими деревянными кругами K, и в сосуды наливалась вода. Опыт показывал, что деревянные круги прижимали ко дну сосуда некоторые силы, сравнить которые можно было с помощью противовесов T и S. Измерения показали, что T = S, т.е. силы давления воды на круг были одинаковы в обоих сосудах.

Учащиеся решили исследовать зависимость силы давления воды на дно сосуда от высоты столба жидкости. Для этого они взяли стеклянную банку, на дно которой положили алюминиевый диск. К диску на нити был прикреплён динамометр, с помощью которого измеряли силу отрыва диска от дна банки. Далее в банку наливали воду, последовательно повышая уровень. Удалось ли учащимся провести запланированные исследования? Ответ поясните.

Источники:

Сила давления на дно численно равна силе отрыва, потому что нужно приложить силу численно равную (сила давления на дно)

чтобы оторвать диск от поверхности. Сила давления на дно по третьему закону Ньютона численно равна весу

. Так как вода

проникнет между алюминиевым диском и дном сосуда, то на диск будет действовать выталкивающая сила Архимеда (давление со

стороны воды будет действовать на алюминиевый круг сверху и снизу). Значит, по второму закону Ньютона вес диска будет

равен:

где – масса диска,

– сила Архимеда.

Поэтому в данном опыте не возможно измерить силу давления воды на дно сосуда.

Ошибка.

Попробуйте повторить позже

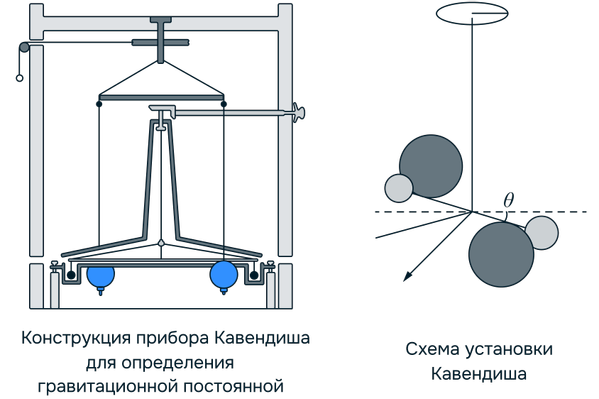

Открытие Исааком Ньютоном закона всемирного тяготения явилось важнейшим событием в истории физики. Его значение определяется, прежде всего, универсальностью гравитационного взаимодействия. На законе всемирного тяготения основывается один из центральных разделов астрономии -- небесная механика. До начала XIX века константа G в закон всемирного тяготения не вводилась, так как во времена Ньютона были определены размеры Земли, но масса Земли не была известна. И для всех расчётов в небесной механике использовали константу GM (произведение гравитационной постоянной на массу Земли).

Мы ежедневно наблюдаем силу притяжения тел к Земле, однако притяжение малых тел друг к другу неощутимо. Требовалось экспериментально доказать справедливость закона всемирного тяготения и для обычных тел.

Исторически первым экспериментальным доказательством закона всемирного тяготения для обычных тел, а также измерением гравитационной постоянной явился опыт английского ученого Генри Кавендиша с крутильными весами.

Установка, которую использовал Г. Кавендиш, представляла собой деревянное коромысло с прикреплёнными к его концам небольшими однородными свинцовыми шарами массой по 775 г каждый. Коромысло было подвешено на нити из посеребрённой меди длиной 1 м. К шарам подносили более тяжёлые однородные шары массой 49,5 кг, сделанные также из свинца. Установка была заключена в камеру, что защищало установку от внешних конвекционных потоков. Угол закручивания нити измерялся при помощи телескопа, так как был очень маленьким. Упругость нити на кручение определялась исходя из периода свободных колебаний коромысла.

Измерив силу взаимодействия, массы шаров и расстояние между их центрами, можно было определить гравитационную постоянную из формулы закона всемирного тяготения.

Опыт Кавендиша часто называют опытом по взвешиванию Земли. О чём идёт речь? Ответ поясните

Источники:

До начала XIX века константа в закон всемирного тяготения не вводилась, так как во времена Ньютона были определены

размеры Земли, но масса Земли не была известна. И для всех расчётов в небесной механике использовали константу

(произведение гравитационной постоянной на массу Земли).

Для определения гравитационной постоянной Кавендишом был произведен опыт с крутильными весами. На коромысле, подвешенной

на тонкой упругой нити, были установлены шары одинаковой массы . На поворотной штанге установливались шары большей

массы

. В опыте большие шары установливались на определенном расстоянии от маленьких. Поскольку на маленькие и большие

шары действуют сила тяготения, то происходит поворот коромысла. Вследствие чего нить закручивается. Возникающая сила

упругости нити уравновешивает силу тяготения. Сила упругости вычислялась с помощью угла закручивания

. Пусть эта сила

равна

. Тогда по второму закону Ньютона

где - гравитационная постоянная;

- расстояние между маленькими и большими шарами.

Поэтому

С помощью вычисленного значения константы можно было определить из постоянной массу Земли.

| Критерии оценивания выполнения задачи | Баллы |

| Представлен правильный ответ на вопрос, и приведено достаточное обоснование, не содержащее ошибок | 2 |

| Представлен правильный ответ на поставленный вопрос, но его обоснование некорректно или отсутствует. | 1 |

|

ИЛИ

| |

| Представлены корректные рассуждения, приводящие к правильному ответу, но ответ явно не сформулирован | |

| Представлены общие рассуждения, не относящиеся к ответу на поставленный вопрос. | 0 |

|

ИЛИ

| |

| Ответ на вопрос неверен, независимо от того, что рассуждения правильны, или неверны, или отсутствуют. | |

| Максимальный балл | 2 |

Ошибка.

Попробуйте повторить позже

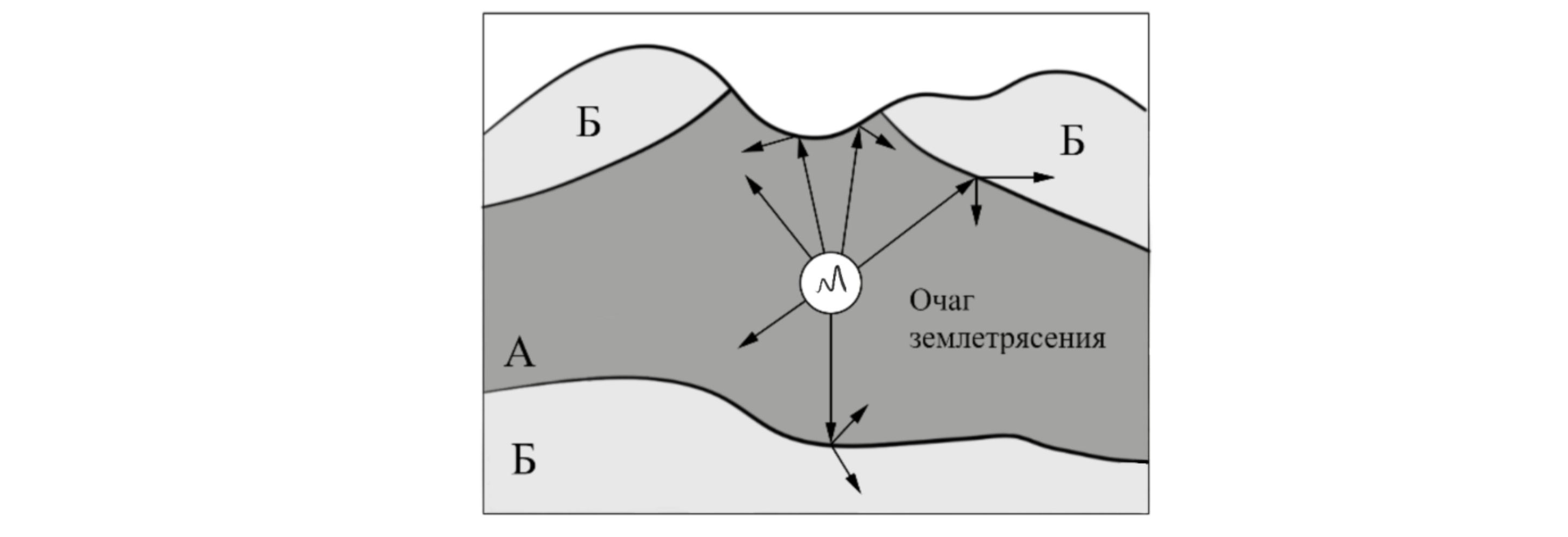

Механические волны, распространяющиеся в Земле от очагов землетрясений или каких-нибудь мощных взрывов, называются сейсмическими волнами.

Для исследования землетрясений и внутреннего строения Земли наибольший интерес представляют два вида сейсмических волн: продольные (волны сжатия) и поперечные. В отличие от продольных волн, поперечные волны не распространяются внутри жидкостей и газов. Скорость этих волн в одном и том же веществе разная: продольные распространяются быстрее поперечных. Например, на глубине 500 км скорость поперечных сейсмических волн равна примерно 5 км/c, а скорость продольных волн –– около 10 км/c.

Распространяясь из очага землетрясения, первыми на сейсмическую станцию приходят продольные волны, а спустя некоторое время –– поперечные. Зная скорость распространения сейсмических волн в земной коре и время запаздывания поперечной волны, можно определить расстояние до центра землетрясения. Для более точных измерений используют данные нескольких сейсмических станций. Ежегодно на земном шаре регистрируют сотни тысяч землетрясений.

Сейсмические волны используются для исследования глубоких слоёв Земли. Когда сейсмические волны проходят через среду, плотность и состав которой изменяются, то скорости волн также меняются, что проявляется в преломлении волн. (На границе двух сред также наблюдается отражение.)

В более плотных слоях Земли скорость волн возрастает; соответственно возрастает угол преломления. Характер преломления сейсмических волн позволяет исследовать плотность и внутреннее строение Земли. Отсутствие поперечных волн, прошедших через центральную область Земли, позволило английскому сейсмологу Олдгему сделать вывод о существовании жидкого ядра Земли.

Сейсмический метод отражённых волн используется для поиска полезных ископаемых (например, месторождений нефти и газа). Этот метод основан на отражении искусственно созданной сейсмической волны на границе пород с разными плотностями. В скважине, пробуренной в исследуемом районе, взрывают небольшой заряд. Возникающая сейсмическая волна распространяется по всем направлениям. Достигнув границ исследуемой породы, волна отражается и возвращается обратно к земной поверхности, где её «ловит» специальный прибор (сейсмоприемник).

На рисунке схематически изображено распространение сейсмической волны от очага землетрясения. Какой из слоёв (А или Б) имеет большую плотность? Ответ поясните.

Источники:

На приведенном рисунке видно, что на границе области, где находится очаг, и Б, сейсмическая волна преломляется таким образом, что угол преломления больше угла падения. Значит можно прийти к выводу, что скорость распространения волны и плотность вещества в области Б больше.

| Критерии оценивания выполнения задачи | Баллы |

| Представлен правильный ответ на вопрос, и приведено достаточное обоснование, не содержащее ошибок | 2 |

| Представлен правильный ответ на поставленный вопрос, но его обоснование не является достаточным, хотя содержит указание на физические явления (законы), причастные к обсуждаемому вопросу. | 1 |

|

ИЛИ

| |

| Представлены корректные рассуждения, приводящие к правильному ответу, но ответ явно не сформулирован | |

| Представлены общие рассуждения, не относящиеся к ответу на поставленный вопрос. | 0 |

|

ИЛИ

| |

| Ответ на вопрос неверен, независимо от того, что рассуждения правильны, или неверны, или отсутствуют. | |

| Максимальный балл | 2 |

Ошибка.

Попробуйте повторить позже

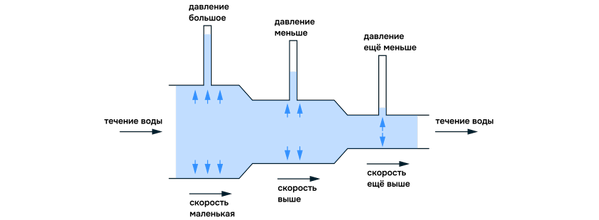

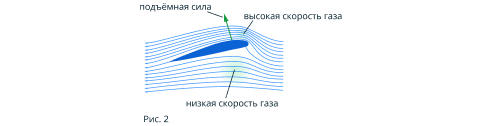

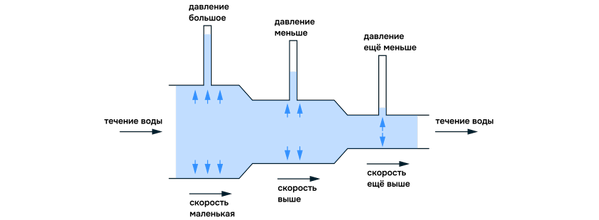

Один из важнейших законов в разделе физики, изучающем движение потоков жидкости или газа, – закон Бернулли.

Рассмотрим закон Бернулли на примере движения жидкости в трубе переменного сечения (рис. 1). В широких частях трубы жидкость должна течь медленнее, чем в узких, так как количество жидкости, протекающей за одинаковые промежутки времени, одинаково для всех сечений трубы. Давление же внутри жидкости, которое измеряется с помощью манометрических трубок, ведёт себя противоположным образом: давление жидкости больше там, где скорость движения жидкости меньше, и наоборот. Эта зависимость между скоростью жидкости и её давлением известна

в физике как закон Бернулли.

Рисунок 1

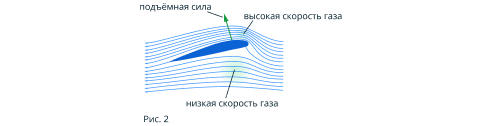

Закон Бернулли позволяет объяснить возникновение подъёмной силы – силы, поднимающей самолёт в воздух. Установим крыло под углом к потоку (рис. 2). Скорость движения воздушного потока над верхней поверхностью крыла становится больше скорости под нижней поверхностью. Соответственно, давление воздуха на верхнюю поверхность крыла меньше, чем давление на нижнюю поверхность. Из-за разницы давлений возникает подъёмная сила крыла самолёта.

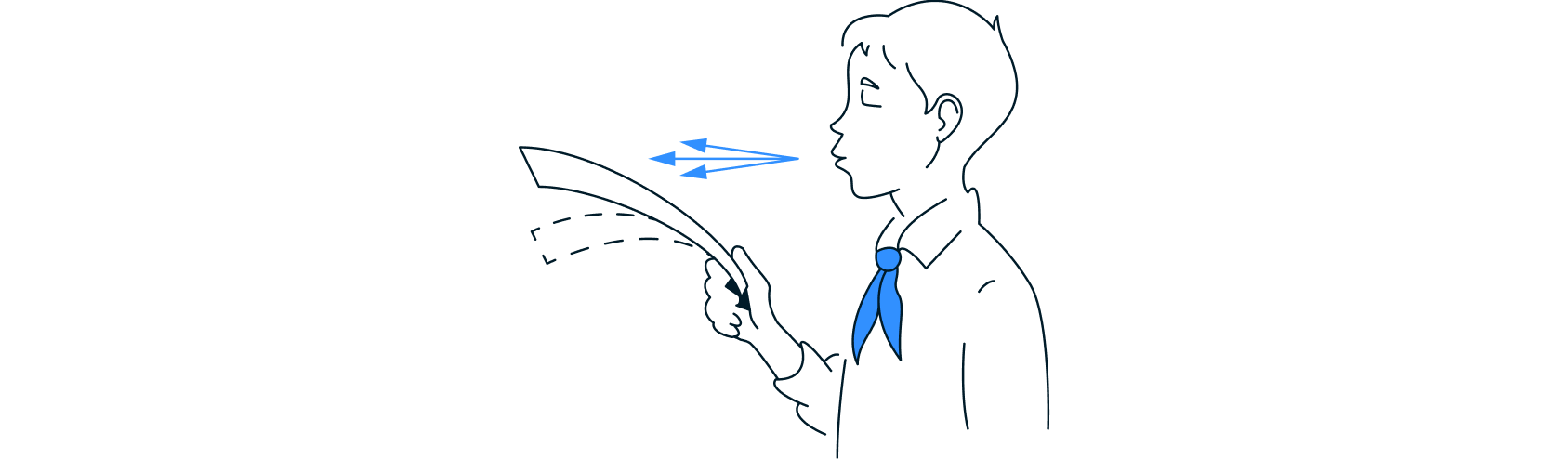

На уроке физики учитель предложил проделать простой опыт: подуть на тонкий лист бумаги вдоль его поверхности (см. рисунок).

Что при этом происходит с листом (лист опускается или поднимается)? Ответ поясните.

Источники:

При обдувании верхней поверхности листа скорость движения воздуха над ним увеличивается по сравнению с воздухом под листом.

Согласно закону Бернулли, чем выше скорость потока, тем ниже давление.

Таким образом, давление воздуха над листом становится меньше, чем давление под ним. Разность давлений создаёт подъёмную

силу, поднимающую лист вверх.

Этот же принцип действует в аэродинамике крыла самолёта: воздух движется быстрее над крылом, создавая зону пониженного

давления, что приводит к подъёму.

Ошибка.

Попробуйте повторить позже

Среди всех систем организма дельфина одна из самых интересных –– слуховая. Основные сведения об окружающей обстановке дельфин получает с помощью слуха. При этом он использует эхолокацию: анализирует эхо, возникающее при отражении издаваемых им звуков от окружающих предметов. Эхо даёт точные сведения не только о положении предметов, но и об их величине, форме, материале, т.е. позволяет дельфину создать картину окружающего мира не хуже или даже лучше, чем с помощью зрения. Дельфины воспринимают акустические колебания, частоты которых почти

в 10 раз более высокие, чем может воспринять человек (см. рисунок). Они способны слышать звуки, мощность которых в 10––30 раз ниже доступных слуху человека.

Диапазоны звуковых частот, воспринимаемых различными животными и человеком

Ультразвуковые сигналы, посылаемые дельфином, представляют собой последовательность коротких импульсов (щелчков), имеющих длительность порядка 0,01––0,1 мс.

Для того, чтобы сигнал был отражён препятствием, минимальный линейный размер этого препятствия должен быть не меньше длины волны посылаемого звука. Использование ультразвука позволяет обнаружить предметы меньших размеров, чем можно было бы обнаружить, используя более низкие звуковые частоты. Кроме того, использование ультразвуковых сигналов связано с тем, что ультразвуковая волна имеет острую направленность излучения, что очень важно для эхолокации, и намного медленнее затухает при распространении в воде.

Может ли дельфин, используя сигнал частотой 100 кГц, обнаружить находящегося впереди моллюска размером 10 мм? Скорость звука в воде принять равной 1500 м/с. Ответ поясните.

Источники:

Для того чтобы сигнал был отражён препятствием, минимальный линейный размер этого препятствия должен быть не

меньше длины волны посылаемого звука. Рассчитаем длину волны для сигнала частотой

кГц, используя

формулу:

где - скорость звука в воде,

- частота сигнала.

Тогда

Размер моллюска составляет 10 мм, что меньше длины волны 15 мм. Обнаружение объекта происходит по средством сравнение

излученного и принятого(отраженного от объекта) сигналов.

Таким образом, дельфин с такой частотой сигнала, скорее всего, не сможет обнаружить моллюска, так как его размер меньше

необходимого порога для эффективного отражения звука.

Ошибка.

Попробуйте повторить позже

Среди всех систем организма дельфина одна из самых интересных –– слуховая. Основные сведения об окружающей обстановке дельфин получает с помощью слуха. При этом он использует эхолокацию: анализирует эхо, возникающее при отражении издаваемых им звуков от окружающих предметов. Эхо даёт точные сведения не только о положении предметов, но и об их величине, форме, материале, т.е. позволяет дельфину создать картину окружающего мира не хуже или даже лучше, чем с помощью зрения. Дельфины воспринимают акустические колебания, частоты которых почти

в 10 раз более высокие, чем может воспринять человек (см. рисунок). Они способны слышать звуки, мощность которых в 10––30 раз ниже доступных слуху человека.

Диапазоны звуковых частот, воспринимаемых различными животными и человеком

Ультразвуковые сигналы, посылаемые дельфином, представляют собой последовательность коротких импульсов (щелчков), имеющих длительность порядка 0,01––0,1 мс.

Для того, чтобы сигнал был отражён препятствием, минимальный линейный размер этого препятствия должен быть не меньше длины волны посылаемого звука. Использование ультразвука позволяет обнаружить предметы меньших размеров, чем можно было бы обнаружить, используя более низкие звуковые частоты. Кроме того, использование ультразвуковых сигналов связано с тем, что ультразвуковая волна имеет острую направленность излучения, что очень важно для эхолокации, и намного медленнее затухает при распространении в воде.

Дельфин также способен воспринимать очень слабые отражённые сигналы звуковой частоты. Например, он прекрасно замечает маленькую рыбку, появившуюся сбоку на расстоянии 50 м.

Можно сказать, что дельфин обладает двумя типами слуха: он может направленно, вперёд, посылать и принимать ультразвуковой сигнал и может воспринимать обычные звуки, приходящие со всех сторон.

Для принятия остро направленных ультразвуковых сигналов у дельфина имеется вытянутая вперёд нижняя челюсть, по которой волны эхо-сигнала поступают к уху. А для принятия звуковых волн относительно низких частот, от 1кГц до 10 кГц, по бокам головы дельфина, где когда-то у далеких предков дельфинов, живших на суше, были обыкновенные уши, имеются наружные слуховые отверстия, которые почти заросли, однако звуки они пропускают прекрасно.

Может ли дельфин, используя сигнал частотой 100 кГц, обнаружить проплывающую впереди маленькую рыбку размером 5 см? Скорость звука в воде принять равной 1500 м/с. Ответ поясните.

Источники:

Чтобы сигнал был отражён и получен дельфином, размер препятствия (в нашем случае рыбки размером 5 см.) не должен быть

меньше длины волны сигнала.

То есть дельфин способен, используя сигнал частотой 100 кГц, может обнаружить рыбку не меньше 1,5 см:

| Критерии оценивания выполнения задачи | Баллы |

| Представлен правильный ответ на вопрос, и приведено достаточное обоснование, не содержащее ошибок | 2 |

| Представлен правильный ответ на поставленный вопрос, но его обоснование не является достаточным, хотя содержит указание на физические явления (законы), причастные к обсуждаемому вопросу. | 1 |

|

ИЛИ

| |

| Представлены корректные рассуждения, приводящие к правильному ответу, но ответ явно не сформулирован | |

| Представлены общие рассуждения, не относящиеся к ответу на поставленный вопрос. | 0 |

|

ИЛИ

| |

| Ответ на вопрос неверен, независимо от того, что рассуждения правильны, или неверны, или отсутствуют. | |

| Максимальный балл | 2 |

Ошибка.

Попробуйте повторить позже

Летучие мыши обычно живут огромными стаями в пещерах. Влетая

и вылетая из пещеры, каждая мышь издаёт неслышимые нами звуки. Одновременно эти звуки издают тысячи мышей, но это никак не мешает им прекрасно ориентироваться в пространстве в полной темноте и летать, не сталкиваясь друг с другом.

Сегодня главный секрет ориентации летучих мышей можно считать раскрытым: они обладают поразительными по своему совершенству органами ультразвуковой локации. Оказалось, что во время полёта мышь излучает короткие сигналы на частотах примерно от 50 до 100 кГц, а затем принимает отражённые эхо-сигналы, которые приходят к ней от ближайших препятствий и пролетающих вблизи насекомых (см. рисунок 1).

Рисунок 1

Для того, чтобы сигнал был отражён препятствием, наименьший линейный размер этого препятствия должен быть не меньше длины волны посылаемого звука. Кроме того, использование ультразвуковых сигналов связано с тем, что с уменьшением длины волны улучшается направленность излучения, а это очень важно для эхолокации.

Может ли летучая мышь, посылая сигнал частотой 80 кГц, обнаружить мошку размером 1 мм? Скорость звука в воздухе принять равной 320 м/с. Ответ поясните.

Источники:

Для того, чтобы сигнал был препятствием отражён, наименьший линейный размер этого препятствия должен быть не меньше длины волны посылаемого звука. Длина волны равна:

Так как размер мошки меньше, чем длина волны, то летучая мышь не сможет определить мошку.

| Критерии оценивания выполнения задачи | Баллы |

| Представлен правильный ответ на вопрос, и приведено достаточное обоснование, не содержащее ошибок | 2 |

| Представлен правильный ответ на поставленный вопрос, но его обоснование не является достаточным, хотя содержит указание на физические явления (законы), причастные к обсуждаемому вопросу. | 1 |

|

ИЛИ

| |

| Представлены корректные рассуждения, приводящие к правильному ответу, но ответ явно не сформулирован | |

| Представлены общие рассуждения, не относящиеся к ответу на поставленный вопрос. | 0 |

|

ИЛИ

| |

| Ответ на вопрос неверен, независимо от того, что рассуждения правильны, или неверны, или отсутствуют. | |

| Максимальный балл | 2 |

Ошибка.

Попробуйте повторить позже

Летучие мыши обычно живут огромными стаями в пещерах. Влетая

и вылетая из пещеры, каждая мышь издаёт неслышимые нами звуки. Одновременно эти звуки издают тысячи мышей, но это никак не мешает им прекрасно ориентироваться в пространстве в полной темноте и летать, не сталкиваясь друг с другом.

Сегодня главный секрет ориентации летучих мышей можно считать раскрытым: они обладают поразительными по своему совершенству органами ультразвуковой локации. Оказалось, что во время полёта мышь излучает короткие сигналы на частотах примерно от 50 до 100 кГц, а затем принимает отражённые эхо-сигналы, которые приходят к ней от ближайших препятствий и пролетающих вблизи насекомых (см. рисунок 1).

Рисунок 1

Для того, чтобы сигнал был отражён препятствием, наименьший линейный размер этого препятствия должен быть не меньше длины волны посылаемого звука. Кроме того, использование ультразвуковых сигналов связано с тем, что с уменьшением длины волны улучшается направленность излучения, а это очень важно для эхолокации.

Может ли летучая мышь, посылая сигнал частотой 80 кГц, обнаружить мошку размером 1 см? Скорость звука в воздухе принять равной 320 м/с. Ответ поясните.

Источники:

Для того, чтобы сигнал был препятствием отражён, наименьший линейный размер этого препятствия должен быть не меньше длины волны посылаемого звука. Длина волны равна:

Так как размер муху больше, чем длина волны, то летучая мышь сможет определить муху.

Ошибка.

Попробуйте повторить позже

При исследовании больших глубин используют такие подводные аппараты, как батискафы и батисферы.

Батисфера представляет собой глубоководный аппарат в форме шара, который на стальном тросе опускают

в воду с борта корабля.

Несколько прототипов современных батисфер появились в Европе в XVI – XIX вв. Одним из них является водолазный колокол, конструкцию которого предложил в 1716 г. английский астроном Эдмонд Галлей (см. рисунок). В деревянном колоколе, открытом

у основания, размещалось до пяти человек, частично погружённых в воду. Воздух они получали из двух поочерёдно опускаемых с поверхности бочонков, откуда воздух поступал в колокол по кожаному рукаву. Надев кожаный шлем, водолаз мог проводить наблюдения и за пределами колокола, получая из него воздух через дополнительный шланг. Отработанный воздух выпускался через кран, находящийся в верхней части колокола.

Главный недостаток колокола Галлея заключается в том, что его нельзя использовать на большой глубине. По мере погружения колокола плотность воздуха в нём увеличивается настолько, что им становится невозможно дышать. Более того, при длительном пребывании водолаза в зоне повышенного давления происходит насыщение крови и тканей организма газами воздуха, главным образом азотом, что может привести к так называемой кессонной болезни.

Профилактика кессонной болезни требует соблюдения норм рабочего времени и правильной организации декомпрессии (выхода из зоны повышенного давления).

Время пребывания водолазов на глубине регламентируется специальными правилами безопасности водолазных работ (см. таблицу).

| Давление (дополнительно к атмосферному), атм. |

Допустимое время пребывания в рабочей зоне |

| 0,10 – 1,3 | 5 ч 28 мин. |

| 1,31 – 1,7 | 5 ч 06 мин. |

| 1,71 – 2,5 | 4 ч 14 мин. |

| 2,51 – 2,9 | 3 ч 48 мин. |

| 2,91 – 3,2 | 2 ч 48 мин. |

| 3,21 – 3,5 | 2 ч 26 мин. |

| 3,51 – 3,9 | 1 ч 03 мин. |

Допустима ли (согласно таблице) работа водолаза на глубине 30 метров в течение 2,5 ч? Ответ поясните.

Источники:

На глубине 30 м гидростатическое давление составляет примерно или 3 атм. По таблице видим,

что допустимое время пребывания в рабочей зоне составляет 2 ч 48 мин, а это больше предложенного в условии времени. Значит,

работа допустима.

| Критерии оценивания выполнения задачи | Баллы |

| Представлен правильный ответ на вопрос, и приведено достаточное обоснование, не содержащее ошибок | 2 |

| Представлен правильный ответ на поставленный вопрос, но его обоснование не является достаточным, хотя содержит указание на физические явления (законы), причастные к обсуждаемому вопросу. | 1 |

|

ИЛИ

| |

| Представлены корректные рассуждения, приводящие к правильному ответу, но ответ явно не сформулирован | |

| Представлены общие рассуждения, не относящиеся к ответу на поставленный вопрос. | 0 |

|

ИЛИ

| |

| Ответ на вопрос неверен, независимо от того, что рассуждения правильны, или неверны, или отсутствуют. | |

| Максимальный балл | 2 |

Ошибка.

Попробуйте повторить позже

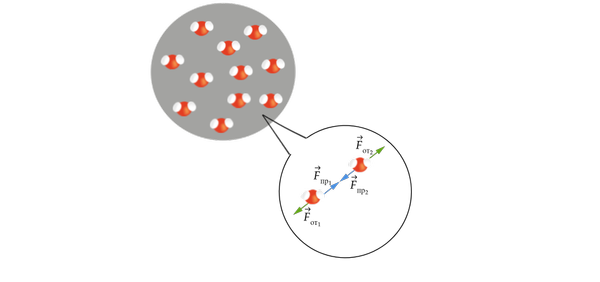

Одним из проявлений взаимодействия тел является их деформация. Деформацией называют изменение как формы, так и размеров тела. Каков механизм деформации?

Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим строение вещества. Все вещества состоят из мельчайших частиц (молекул), между которыми существуют силы взаимодействия. В зависимости от расстояния между частицами эти силы проявляются то как силы притяжения (Fпр.), то как силы отталкивания (Fот.). Если воздействие на тело вызывает увеличение расстояния между молекулами, то силы межмолекулярного притяжения препятствуют этому. И наоборот, уменьшению расстояния между молекулами противодействуют силы отталкивания.

По характеру смещения частей тела (а вернее, молекулярных слоёв внутри него) друг относительно друга различают несколько видов деформации: растяжение, сжатие, изгиб, кручение, сдвиг. В большинстве практических случаев наблюдаемая деформация представляет собой совмещение нескольких одновременных простых деформаций. В конечном счёте, любую деформацию можно свести к двум наиболее простым: растяжению (или сжатию) и сдвигу.

При деформации растяжения расстояние между молекулярными слоями увеличивается. А при деформации сжатия расстояние между молекулярными слоями уменьшается.

Если в результате воздействия одни молекулярные слои растягиваются, а другие сжимаются, то наблюдается деформация изгиба. Деформацию изгиба испытывают на себе балки перекрытий в зданиях и мостах.

При деформации кручения происходит поворот одних молекулярных слоёв относительно других. А если одни слои молекул смещаются относительно других, то происходит деформация сдвига.

Деформации также разделяют на упругие и неупругие, или пластичные.

Деформация называется упругой, если после прекращения воздействия тело полностью восстанавливает первоначальные форму и размеры. А если после прекращения воздействия полного восстановления формы (размеров) не происходит, то деформация называется неупругой, или пластичной.

Деформация конкретного тела может быть как упругой, так и неупругой. В каждом конкретном случае характер деформации зависит и от свойств тела, и от величины воздействия на него. Упругая деформация подчиняется закону Гука.

Школьные пружинные динамометры имеют ограничитель (планка внизу динамометра) (см. рисунок). Зависит ли положение ограничителя от упругих свойств используемой пружины? Ответ поясните.

Источники:

Да, положение ограничителя зависит от упругих свойств используемой пружины. Чтобы предотвратить пластические деформации пружины, ограничитель ставят на конкретном расстоянии от пружины. Для каждой из пружин они разные, а значит и ограничитель ставят на разном расстоянии от самой пружины.

| Критерии оценивания выполнения задачи | Баллы |

| Представлен правильный ответ на вопрос, и приведено достаточное обоснование, не содержащее ошибок | 2 |

| Представлен правильный ответ на поставленный вопрос, но его обоснование не является достаточным, хотя содержит указание на физические явления (законы), причастные к обсуждаемому вопросу. | 1 |

|

ИЛИ

| |

| Представлены корректные рассуждения, приводящие к правильному ответу, но ответ явно не сформулирован | |

| Представлены общие рассуждения, не относящиеся к ответу на поставленный вопрос. | 0 |

|

ИЛИ

| |

| Ответ на вопрос неверен, независимо от того, что рассуждения правильны, или неверны, или отсутствуют. | |

| Максимальный балл | 2 |

Ошибка.

Попробуйте повторить позже

Один из важнейших законов в разделе физики, изучающем движение потоков жидкости или газа, – закон Бернулли.

Рассмотрим закон Бернулли на примере движения жидкости в трубе переменного сечения (рис. 1). В широких частях трубы жидкость должна течь медленнее, чем в узких, так как количество жидкости, протекающей за одинаковые промежутки времени, одинаково для всех сечений трубы. Давление же внутри жидкости, которое измеряется с помощью манометрических трубок, ведёт себя противоположным образом: давление жидкости больше там, где скорость движения жидкости меньше, и наоборот. Эта зависимость между скоростью жидкости и её давлением известна

в физике как закон Бернулли.

Рисунок 1

Закон Бернулли позволяет объяснить возникновение подъёмной силы – силы, поднимающей самолёт в воздух. Установим крыло под углом к потоку (рис. 2). Скорость движения воздушного потока над верхней поверхностью крыла становится больше скорости под нижней поверхностью. Соответственно, давление воздуха на верхнюю поверхность крыла меньше, чем давление на нижнюю поверхность. Из-за разницы давлений возникает подъёмная сила крыла самолёта.

Между двумя воздушными шариками, подвешенными на нитях на некотором расстоянии друг от друга, с помощью фена продувают воздух. Что при этом происходит с шариками (шарики притягиваются друг к другу или отталкиваются)? Ответ поясните.

Источники:

Когда между двумя подвешенными воздушными шариками продувают воздух с помощью фена, шарики притягиваются друг к

другу.

Объяснение с точки зрения закона Бернулли:

Ускорение потока воздуха – Когда феном продувают воздух между шариками, его скорость увеличивается по сравнению с

окружающим воздухом.

Снижение давления – Согласно закону Бернулли, при увеличении скорости потока давление в этой области уменьшается.

Разность давлений – Давление воздуха по бокам шариков (где воздух неподвижен) остаётся выше, чем давление между ними (где

воздух движется быстрее).

Движение шариков – Из-за разности давлений внешнее давление «подталкивает» шарики внутрь, заставляя их сближаться.

Ошибка.

Попробуйте повторить позже

Центральным объектом Солнечной системы является звезда – Солнце, которое своим тяготением удерживает планеты и прочие тела, вращающиеся вокруг него.

Сравнительная таблица некоторых параметров планет

| Планета |

Масса, относи- тельно* |

Расстояние до Солнца, относительно* |

Время обращения вокруг Солнца, земных лет |

Сутки, относительно* |

Плотность, кг/м3 |

Атмосфера, относительно* |

| Меркурий | 0,06 | 0,38 | 0,241 | 58,6 | 5427 | отсутствует |

| Венера | 0,82 | 0,72 | 0,615 | 243 | 5243 | плотная |

| Земля | 1 | 1 | 1 | 1 | 5515 | 1 |

| Марс | 0,11 | 1,52 | 1,88 | 1,03 | 3933 | 2 |

| Юпитер | 318 | 5,2 | 11,86 | 0,414 | 1326 | 67 |

| Сатурн | 95 | 9,54 | 29,46 | 0,426 | 687 | 62 |

| Уран | 14,6 | 19,22 | 84,01 | 0,718 | 1270 | 27 |

| Нептун | 17,2 | 30,06 | 164,79 | 0,671 | 1638 | 13 |

* Параметры в таблице указаны по отношению к аналогичным данным Земли

Солнечная система включает сотни тысяч астероидов – тел размерами от десятков метров до нескольких сотен километров. Астероиды сталкиваются, дробятся, изменяя орбиты друг друга, так что некоторые осколки при своём движении пересекают орбиты планет. Прохождение осколков (метеорных тел) через земную атмосферу выглядит с поверхности Земли как «падающие звёзды». В редком случае прохождения более крупного осколка можно наблюдать летящий по небу огненный шар. Это явление называется болидом. Двигаясь в атмосфере, твёрдое тело нагревается вследствие торможения, и вокруг него образуется обширная светящаяся оболочка, состоящая из горячих газов.

Можно ли наблюдать такое явление, как болид, находясь на Меркурии? Ответ поясните.

Источники:

Нет, наблюдать болид на Меркурии невозможно.

Болид — это явление, возникающее при вхождении метеорного тела в атмосферу планеты. При движении через атмосферу

метеорное тело нагревается из-за трения о воздух, образуется светящаяся оболочка из горячих газов, а в некоторых случаях

сопровождается взрывом.

Однако, согласно таблице, у Меркурия отсутствует атмосфера. Это означает, что метеорное тело, падая на поверхность планеты, не

будет испытывать значительного сопротивления и нагрева, а просто ударится о поверхность, оставляя кратер. Без атмосферы не

будет процесса торможения, нагрева и свечения, необходимых для образования болида.

Следовательно, болиды можно наблюдать только на планетах с атмосферой, таких как Земля, Венера или Марс, но не на

Меркурии.

Ошибка.

Попробуйте повторить позже

Болидом называется довольно редкое явление – летящий по небу огненный шар, сопровождаемый хвостом и разлетающимися искрами. По пути движения болида на небе остаётся след в виде дымной полосы (см. рисунок 1). Ночью болид освещает местность на сотни километров вокруг. После того как болид исчезает, через несколько секунд раздаются похожие на взрывы звуки, производимые ударными волнами. Эти волны иногда вызывают значительное сотрясение грунта и зданий.

Рисунок 1

Причина этого явления – вторжение в плотные слои атмосферы крупных твёрдых частиц, называемых метеорными телами. Двигаясь в атмосфере, частица нагревается при торможении, и вокруг неё образуется обширная светящаяся оболочка, состоящая из горячих газов. От сильного сопротивления воздуха (причём чем больше скорость тела, тем больше силы сопротивления) метеорное тело нередко раскалывается и с грохотом выпадает на Землю в виде осколков. Метеорное тело, имеющее небольшие размеры, иногда целиком испаряется в атмосфере Земли. В большинстве же случаев его масса за время полёта сильно уменьшается, и до Земли долетают лишь остатки. Остатки метеорных тел, упавшие на Землю, называются метеоритами. Иногда выпадает целый метеоритный дождь.

Можно ли наблюдать такое явление, как болид, находясь на Луне? Ответ поясните.

Источники:

Нет, наблюдать болид, находясь на Луне, невозможно.

Болид — это яркое световое явление, возникающее при вхождении метеорного тела в плотные слои атмосферы Земли. При движении

в атмосфере метеорное тело нагревается из-за трения о воздух, вокруг него образуется светящаяся оболочка из горячих газов, и оно

может расколоться с громким звуком.

Однако на Луне отсутствует атмосфера, поэтому метеорные тела, падающие на её поверхность, не проходят стадии

нагрева и свечения. Они просто падают на лунную поверхность без образования светящейся оболочки, хвоста и

ударных волн в воздухе. Следовательно, болиды можно наблюдать только на планетах с атмосферой, таких как

Земля.

Ошибка.

Попробуйте повторить позже

О форме и размерах Земли люди имели достаточно реальные представления ещё до начала нашей эры. Так, древнегреческий философ Аристотель (384–322 г.г. до н. э.) полагал, что Земля имеет шарообразную форму, а в качестве доказательства приводил округлость формы земной тени во время лунных затмений, поскольку только шар при освещении с любой стороны всегда даёт круглую тень.

В 1672 г. один французский астроном установил, что если точные маятниковые часы перевезти из Парижа в Кайенну (в Южную Америку вблизи экватора), то они начинают отставать на 2,5 минуты в сутки. Ньютон объяснил это тем, что на экваторе поверхность Земли находится дальше от её центра, чем в Париже.

В 1735 г. Французская академия наук снарядила одну экспедицию к экватору, другую – к Северному полярному кругу. Южная экспедиция проводила измерения в Перу. Северная экспедиция работала в Лапландии (так до начала XX в. называлась северная часть Скандинавского и западная часть Кольского полуостровов). Если Земля имеет приплюснутую у полюсов форму, то дуга меридиана размером в 1° должна удлиняться при приближении к полюсам. Оставалось измерить длину дуги в 1° на разном расстоянии от экватора.

Для измерения была выбрана дуга меридиана длиной около 3°. После сравнения результатов работы экспедиций выяснилось, что полярный градус (дуга по меридиану) длиннее экваториального, что подтверждало гипотезу Ньютона о форме Земли. Причину «сплюснутости» Земли учёные связывают с её вращением вокруг своей оси.

В наше время искусственные спутники Земли позволяют определить величину силы тяжести в разных местах над поверхностью земного шара с такой точностью, которой нельзя было достигнуть никаким другим способом. Это в свою очередь позволяет внести дальнейшие уточнения в наши знания о размерах и форме Земли. Согласно современным данным из-за вращения вокруг своей оси Земля немного сжата вдоль оси вращения. Полярный радиус (Rполяр.) Земли короче экваториального (Rэкватор.) примерно на 21 км, то есть короче всего на 1/300 экваториального радиуса. Форма Земли, таким образом, очень мало отличается от шара (см. рисунок).

В таблице представлены некоторые характеристики планет земной группы Солнечной системы. Какая из планет – Земля или Венера – имеет более сжатую у полюсов форму? С чем это может быть связано? Ответ поясните данными из таблицы.

| Планета | Средняя скорость | Средняя плотность, | | Период вращения | Масса, |

| орбитального движения, | | вокруг оси, дней | |

||

| км/c | |||||

| Меркурий | 47,9 | 5,43 | 0 | 58,6 | 0,3322 |

| Венера | 35,0 | 5,24 | 0 | 243,0 | 4,8690 |

| Земля | 29,8 | 5,515 | 0,003354 | 1,0 | 5,9742 |

| Марс | 24,1 | 3,94 | 0,006476 | 1,03 | 0,64191 |

Источники:

Земля имеет более сжатую у полюсов форму. Данное явление объясняется тем, что у Земли период обращения меньше (судя по таблице), чем у Венеры, а это значит, что угловая скорость, наоборот, больше.

| Критерии оценивания выполнения задачи | Баллы |

| Представлен правильный ответ на вопрос, и приведено достаточное обоснование, не содержащее ошибок | 2 |

| Представлен правильный ответ на поставленный вопрос, но его обоснование не является достаточным, хотя содержит указание на физические явления (законы), причастные к обсуждаемому вопросу. | 1 |

|

ИЛИ

| |

| Представлены корректные рассуждения, приводящие к правильному ответу, но ответ явно не сформулирован | |

| Представлены общие рассуждения, не относящиеся к ответу на поставленный вопрос. | 0 |

|

ИЛИ

| |

| Ответ на вопрос неверен, независимо от того, что рассуждения правильны, или неверны, или отсутствуют. | |

| Максимальный балл | 2 |

Ошибка.

Попробуйте повторить позже

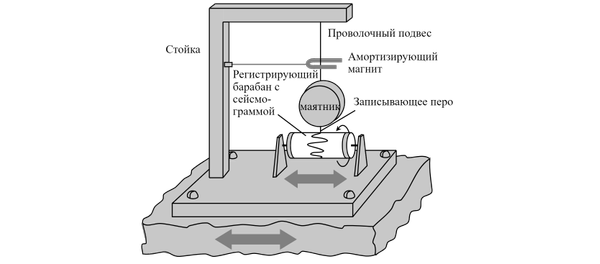

При землетрясении или крупном взрыве в коре и толще Земли возникают механические волны, которые называются сейсмическими. Эти волны распространяются в Земле и могут быть зарегистрированы при помощи специальных приборов –– сейсмографов.

Действие сейсмографа основано на том принципе, что груз свободно подвешенного маятника при землетрясении остаётся практически неподвижным относительно Земли. На рисунке представлена схема сейсмографа. Маятник подвешен к стойке, прочно закреплённой в грунте, и соединён с пером, чертящим непрерывную линию на бумажной ленте равномерно вращающегося барабана. При колебаниях почвы стойка и барабан также приходят в колебательное движение, и на бумаге появляется график волнового движения.

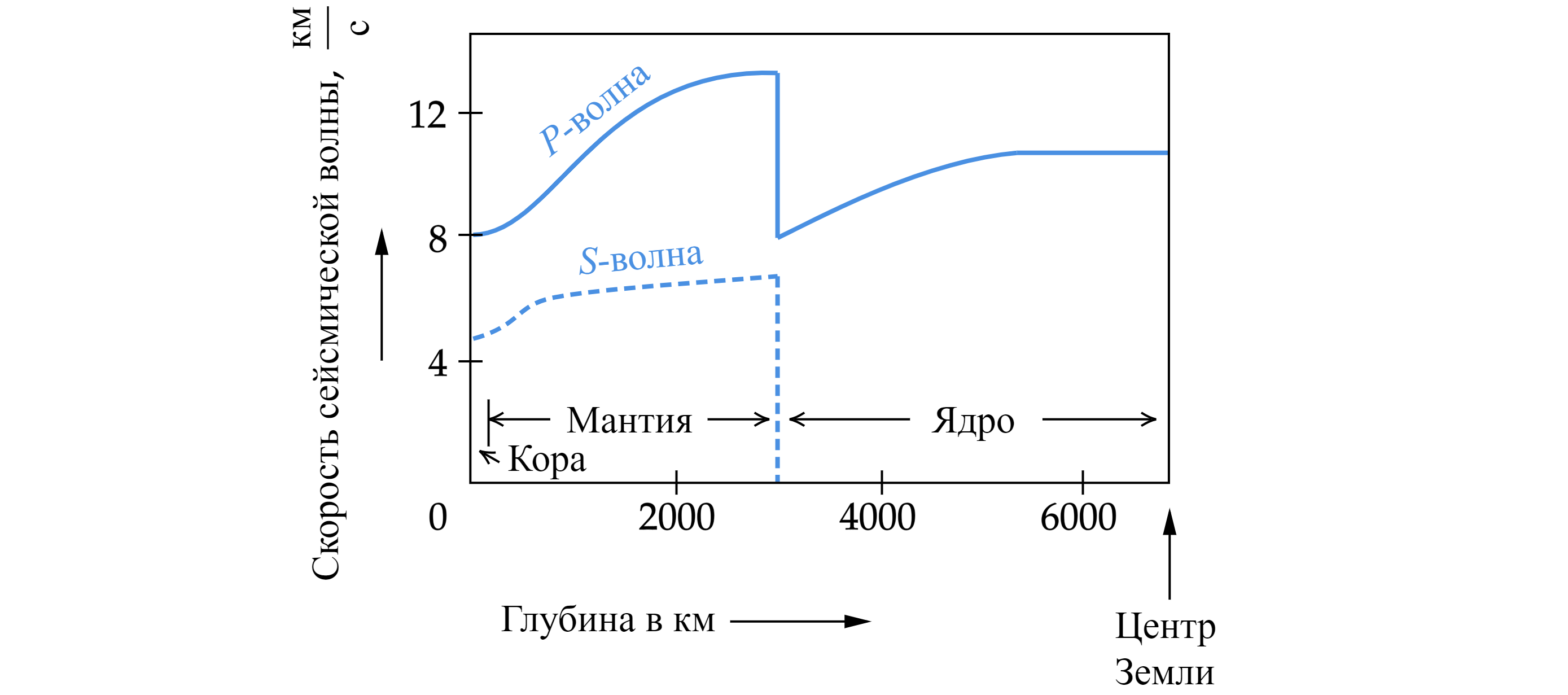

Различают несколько типов сейсмических волн, из них для изучения внутреннего строения Земли наиболее важны продольная волна P и поперечная волна S. Продольная волна характеризуется тем, что колебания частиц среды происходят в направлении распространения волны; эти волны возникают и в твёрдых телах, и в жидкостях, и в газах. Поперечные механические волны не распространяются ни в жидкостях, ни в газах.

Скорость распространения продольной волны примерно в два раза превышает скорость распространения поперечной волны и составляет несколько километров в секунду. Когда волны P и S проходят через среду, плотность и состав которой изменяются, то скорости волн также меняются, что проявляется в преломлении волн. В более плотных слоях Земли скорость волн возрастает. Характер преломления сейсмических волн позволяет исследовать внутреннее строение Земли.

На рисунке представлены графики зависимости скоростей сейсмических волн от глубины погружения в недра Земли. График для какой из волн (P или S) указывает на то, что ядро Земли находится не в твёрдом состоянии? Ответ поясните.

Источники:

График для S-волны.

Из текста мы знаем, что S-волны могут распространяться только в твёрдых телах. Поэтому, то, что S-волны не проходят через

центральную область земного шара (на глубинах более 3000 км), указывает на то, что ядро Земли находится не в твёрдом

состоянии.

| Критерии оценивания выполнения задачи | Баллы |

| Представлен правильный ответ на вопрос, и приведено достаточное обоснование, не содержащее ошибок | 2 |

| Представлен правильный ответ на поставленный вопрос, но его обоснование не является достаточным, хотя содержит указание на физические явления (законы), причастные к обсуждаемому вопросу. | 1 |

|

ИЛИ

| |

| Представлены корректные рассуждения, приводящие к правильному ответу, но ответ явно не сформулирован | |

| Представлены общие рассуждения, не относящиеся к ответу на поставленный вопрос. | 0 |

|

ИЛИ

| |

| Ответ на вопрос неверен, независимо от того, что рассуждения правильны, или неверны, или отсутствуют. | |

| Максимальный балл | 2 |

Ошибка.

Попробуйте повторить позже

Болидом называется довольно редкое явление – летящий по небу огненный шар, сопровождаемый хвостом и разлетающимися искрами. По пути движения болида на небе остаётся след в виде дымной полосы (см. рисунок). Ночью болид освещает местность на сотни километров вокруг. После того как болид исчезает, через несколько секунд раздаются похожие на взрывы удары, вызываемые ударными волнами. Эти волны иногда вызывают значительное сотрясение грунта и зданий.

Это явление вызывается вторжением в плотные слои атмосферы крупных твёрдых частиц, называемых метеорными телами. Двигаясь в атмосфере, частица нагревается вследствие торможения, и вокруг неё образуется обширная светящаяся оболочка, состоящая из горячих газов. Суеверные люди принимали такие огненные шары за летящих драконов с огнедышащей пастью. От сильного сопротивления воздуха (причём чем больше скорость тела, тем больше силы сопротивления) метеорное тело нередко раскалывается и с грохотом выпадает на Землю в виде осколков. Остатки метеорных тел, упавшие на Землю, называются метеоритами. Метеорное тело, имеющее небольшие размеры, иногда целиком испаряется в атмосфере Земли. В большинстве же случаев его масса за время полёта сильно уменьшается, и до Земли долетают лишь остатки, обычно успевающие остыть, когда космическая скорость уже погашена сопротивлением воздуха. Иногда выпадает целый метеоритный дождь.

Самый крупный метеорит был найден в Юго-Западной Африке в 1920 г. Метеорит этот, названный Гоба (названия даются по населённому пункту, ближайшему к месту падения) – железный, масса его около 60 т. Такие крупные метеориты падают редко. Как правило, массы метеоритов составляют сотни граммов или несколько килограммов. Подсчитано, что за сутки на Землю выпадает около 100 т метеорного вещества. Метеориты могут выпадать в тех случаях, когда скорость вторгшегося в земную атмосферу метеорного тела не превосходит 22 км/с, и это тело обладает достаточной механической прочностью.

Метеориты состоят из тех же химических элементов, которые имеются и на Земле. Это, в основном, следующие восемь элементов: железо, никель, магний, кремний, сера, алюминий, кальций и кислород. Остальные элементы встречаются в метеоритах в очень малых количествах. Соединяясь между собой, эти элементы образуют в метеоритах различные минералы, большинство которых имеется и на Земле.

В первом случае метеорное тело влетает в земную атмосферу, двигаясь курсом, близким к встречному относительно Земли. Во втором случае это же метеорное тело движется параллельным курсом c Землёй и входит в атмосферу, будучи притянутым к планете. В каком случае процесс разрушения метеорного тела будет более вероятным? Ответ поясните.

Источники:

1. В первом случае.

2. Скорость метеорного тела относительно Земли в первом случае будет выше, следовательно, силы сопротивления при прохождении атмосферы будут больше. Нагревание и разрушение метеорного тела будет происходить быстрее.

| Критерии оценивания выполнения задачи | Баллы |

| Представлен правильный ответ на вопрос, и приведено достаточное обоснование, не содержащее ошибок | 2 |

| Представлен правильный ответ на поставленный вопрос, но его обоснование не является достаточным, хотя содержит указание на физические явления (законы), причастные к обсуждаемому вопросу. | 1 |

|

ИЛИ

| |

| Представлены корректные рассуждения, приводящие к правильному ответу, но ответ явно не сформулирован | |

| Представлены общие рассуждения, не относящиеся к ответу на поставленный вопрос. | 0 |

|

ИЛИ

| |

| Ответ на вопрос неверен, независимо от того, что рассуждения правильны, или неверны, или отсутствуют. | |

| Максимальный балл | 2 |

Ошибка.

Попробуйте повторить позже

Люди издавна стремились если не сохранить звук, то хотя бы как-то его зафиксировать. И когда 12 августа 1877 г. Томас Эдисон пропел «Mary Had A Little Lamb…» («Был у Мэри маленький барашек…»), мир изменился: ведь песня про барашка стала первой в мировой истории фонограммой –– записанным и воспроизведённым звуком. Благодаря возможности записывать и воспроизводить звуки позже появилось звуковое кино. Запись музыкальных произведений, рассказов и даже целых пьес на граммофонные или патефонные пластинки стала массовой формой звукозаписи.

На рисунке 1 дана упрощённая схема механического звукозаписывающего устройства. Звуковые волны от источника звука (певца, оркестра и т.д.) попадали в рупор 1, в котором была закреплена тонкая упругая пластинка 2, называемая мембраной. Под действием звуковой волны мембрана начинала колебаться. Колебания мембраны передавались связанному с ней резцу 3, остриё которого оставляло при этом на вращающемся диске 4 звуковую бороздку. Звуковая бороздка закручивалась по спирали от края диска к его центру. На рисунке 2 показан вид звуковых бороздок на пластинке, рассматриваемых через лупу и при большем увеличении.

Диск, на котором производилась звукозапись, изготавливался из специального мягкого воскового материала. С этого воскового диска гальванопластическим способом снимали медную копию (клише): использовалось осаждение на электроде чистой меди при прохождении электрического тока через раствор её солей. Затем с медной копии делали оттиски на дисках из пластмассы. Так получали граммофонные пластинки.

При воспроизведении звука граммофонную пластинку ставят под иглу, связанную с мембраной граммофона, и приводят пластинку во вращение. Двигаясь по волнистой бороздке пластинки, конец иглы колеблется, вместе

с ним колеблется и мембрана, причём эти колебания довольно точно воспроизводят записанный звук.

В исторически первом приборе Эдисона для записи и воспроизведения звука звуковая дорожка размещалась по цилиндрической

спирали на сменном вращающемся барабане (полом цилиндре). Звук записывался в форме дорожки, глубина которой была

пропорциональна громкости звука.

А что меняется в профиле звуковой дорожки при увеличении громкости звука при использовании дискового фонографа,

рассмотренного в тексте? Ответ поясните.

Источники:

Мы знаем, что громкость звука связана с амплитудой колебаний, то есть при усилении громкости звука соответственно увеличивается и амплитуда колебаний мембраны. Одновременно с этим увеличивается амплитуда колебаний иглы, а отсюда уже следует, что профиль звуковой дорожки расширяется (амплитуда колебаний иглы увеличивается).

| Критерии оценивания выполнения задачи | Баллы |

| Представлен правильный ответ на вопрос, и приведено достаточное обоснование, не содержащее ошибок | 2 |

| Представлен правильный ответ на поставленный вопрос, но его обоснование некорректно или отсутствует. | 1 |

|

ИЛИ

| |

| Представлены корректные рассуждения, приводящие к правильному ответу, но ответ явно не сформулирован | |

| Представлены общие рассуждения, не относящиеся к ответу на поставленный вопрос. | 0 |

|

ИЛИ

| |

| Ответ на вопрос неверен, независимо от того, что рассуждения правильны, или неверны, или отсутствуют. | |

| Максимальный балл | 2 |