01 Банк ФИПИ

Готовиться с нами - ЛЕГКО!

Ошибка.

Попробуйте повторить позже

Атмосферное электричество образуется и концентрируется в облаках –– образованиях из мелких частиц воды, находящейся в жидком или твёрдом состоянии. Сухой снег представляет собой типичное сыпучее тело: при трении снежинок друг о друга и их ударах о землю снег должен электризоваться. При низких температурах во время сильных снегопадов и метелей электризация снега настолько велика, что происходят зимние грозы, наблюдается свечение остроконечных предметов, образуются шаровые молнии.

При дроблении водяных капель и кристаллов льда, при столкновениях их с ионами атмосферного воздуха крупные капли и кристаллы приобретают избыточный отрицательный заряд, а мелкие –– положительный. Восходящие потоки воздуха в грозовом облаке поднимают мелкие капли и кристаллы к вершине облака, крупные капли и кристаллы падают к его основанию.

Заряженные облака наводят на земной поверхности под собой противоположный по знаку заряд. Внутри облака и между облаком и Землёй создаётся сильное электрическое поле, которое способствует ионизации воздуха и возникновению искрового разряда. Сила тока разряда составляет 20 кА и более, температура в канале искрового разряда может достигать 10 000 °С. Разряд прекращается, когда бóльшая часть избыточных электрических разрядов нейтрализуется электрическим током, протекающим по плазменному каналу молнии.

Молнии могут проходить в самих облаках – внутриоблачные молнии, а могут ударять в землю – наземные молнии. В случае механизма электризации, описанного в тексте, как направлен (сверху вниз или снизу вверх) электрический ток разряда внутриоблачной молнии? Ответ поясните.

Источники:

Атмосферное электричество образуется и концентрируется в облаках – образованиях из мелких частиц воды, находящейся в жидком или твёрдом состоянии. При дроблении водяных капель и кристаллов льда, при столкновениях их с ионами атмосферного воздуха крупные капли и кристаллы приобретают избыточный отрицательный заряд, а мелкие – положительный. Восходящие потоки воздуха в грозовом облаке поднимают мелкие капли и кристаллы к вершине облака, крупные капли и кристаллы опускаются к его основанию. За направление электрического тока принимается направление движения в электрическом поле, создаваемом током, свободной положительно заряженной частицы. То есть направление тока сверху вниз.

| Критерии оценивания выполнения задачи | Баллы |

| Представлен правильный ответ на вопрос, и приведено достаточное обоснование, не содержащее ошибок | 2 |

| Представлен правильный ответ на поставленный вопрос, но его обоснование не является достаточным, хотя содержит указание на физические явления (законы), причастные к обсуждаемому вопросу. | 1 |

|

ИЛИ

| |

| Представлены корректные рассуждения, приводящие к правильному ответу, но ответ явно не сформулирован | |

| Представлены общие рассуждения, не относящиеся к ответу на поставленный вопрос. | 0 |

|

ИЛИ

| |

| Ответ на вопрос неверен, независимо от того, что рассуждения правильны, или неверны, или отсутствуют. | |

| Максимальный балл | 2 |

Ошибка.

Попробуйте повторить позже

Атмосферное электричество образуется и концентрируется в облаках –– образованиях из мелких частиц воды, находящейся в жидком или твёрдом состоянии. Сухой снег представляет собой типичное сыпучее тело: при трении снежинок друг о друга и их ударах о землю снег должен электризоваться. При низких температурах во время сильных снегопадов и метелей электризация снега настолько велика, что происходят зимние грозы, наблюдается свечение остроконечных предметов, образуются шаровые молнии.

При дроблении водяных капель и кристаллов льда, при столкновениях их с ионами атмосферного воздуха крупные капли и кристаллы приобретают избыточный отрицательный заряд, а мелкие –– положительный. Восходящие потоки воздуха в грозовом облаке поднимают мелкие капли и кристаллы к вершине облака, крупные капли и кристаллы падают к его основанию.

Заряженные облака наводят на земной поверхности под собой противоположный по знаку заряд. Внутри облака и между облаком и Землёй создаётся сильное электрическое поле, которое способствует ионизации воздуха и возникновению искрового разряда. Сила тока разряда составляет 20 кА и более, температура в канале искрового разряда может достигать 10 000 °С. Разряд прекращается, когда бóльшая часть избыточных электрических разрядов нейтрализуется электрическим током, протекающим по плазменному каналу молнии.

Молнии могут проходить в самих облаках (внутриоблачные молнии), а могут ударять в землю (наземные молнии). Для механизма электризации, описанного в тексте, как направлен (сверху вниз или снизу вверх) электрический ток разряда наземной молнии? Ответ поясните.

Источники:

В тексте сказано, что крупные капли и кристаллы в грозовом облаке приобретают отрицательный заряд и оседают в его нижней

части, а мелкие — положительный и поднимаются вверх. Это приводит к тому, что нижняя часть облака заряжается отрицательно,

а поверхность Земли под ним — положительно. Между ними возникает сильное электрическое поле, способствующее

разряду.

Так как направление тока определяется движением положительных зарядов, а на Земле накоплен положительный заряд, ток течёт

от Земли к облаку, то есть снизу вверх.

Ошибка.

Попробуйте повторить позже

Земля в целом представляет собой огромный шаровой магнит. Ядро Земли является жидким и состоящим из железа. Существует теория, что в ядре циркулируют круговые токи, которые и порождают земное магнитное поле (см. рисунок).

Как узнать, были ли в далёком прошлом Земли периоды, когда геомагнитное поле отличалось от нынешнего? Оказывается, следы есть: горные породы, содержащие железные сплавы, намагничиваются в период своего формирования под действием магнитного поля Земли и сохраняют приобретённую намагниченность в последующие эпохи. Величина и направление этой остаточной намагниченности соответствуют магнитному полю, существовавшему в данной точке земной поверхности при образовании породы, то есть миллионы и сотни миллионов лет назад.

Обыкновенная лава, вытекающая из вулкана при его извержении, всегда содержит некоторое количество сплавов железа. При остывании и кристаллизации лавы в неё как бы вмораживается множество железосодержащих кристалликов, превратившихся в миниатюрные магнитные стрелки, ориентированные вдоль линий индукции магнитного поля Земли.

Изучение лавовых напластований, проведённое в разных точках Земли, показывает, что за последние примерно 700 тыс. лет геомагнитное поле практически не изменялось. Но исследования более глубоких и, следовательно, древних слоёв показало, что лавовые напластования представляют собой настоящий слоёный пирог – за верхним слоем с «нормальными» линиями индукции шёл слой с линиями «обратной» полярности, то есть такими, которые соответствуют геомагнитному полю с полюсами, поменявшимися местами. За последние 4 млн лет геомагнитное поле изменяло свою полярность не менее девяти раз!

В тексте говорится о том, что «за последние 4 млн лет геомагнитное поле изменяло свою полярность не менее девяти раз». Будет ли правильным утверждать, что полярность магнитного поля Земли меняется примерно каждые 440 тыс. лет? Ответ поясните.

Источники:

1. Утверждение –

2.- Согласно тексту за последние 700 тысяч лет полярность геомагнитного поля не менялась;

-исходя из текста нет оснований утверждать, что полярность магнитного поля меняется с одинаковой периодичностью;

-нет точных данных о периодичности изменения магнитного поля Земли.

| Критерии оценивания выполнения задачи | Баллы |

| Представлен правильный ответ на вопрос, и приведено достаточное обоснование, не содержащее ошибок | 2 |

| Представлен правильный ответ на поставленный вопрос, но его обоснование некорректно или отсутствует. | 1 |

|

ИЛИ

| |

| Представлены корректные рассуждения, приводящие к правильному ответу, но ответ явно не сформулирован | |

| Представлены общие рассуждения, не относящиеся к ответу на поставленный вопрос. | 0 |

|

ИЛИ

| |

| Ответ на вопрос неверен, независимо от того, что рассуждения правильны, или неверны, или отсутствуют. | |

| Максимальный балл | 2 |

Ошибка.

Попробуйте повторить позже

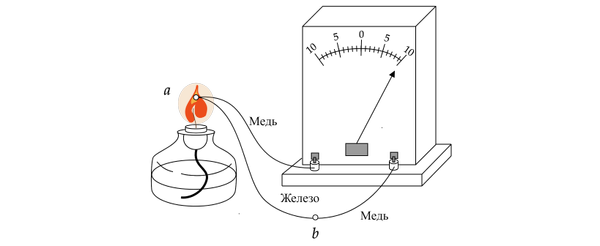

Рассмотрим цепь, составленную из проводников, изготовленных из разных металлов (см. рисунок 1). Если места спаев металлов находятся при одной температуре, то тока в цепи не наблюдается. Положение станет совершенно иным, если нагреть какой-нибудь из спаев, например спай a.

В этом случае гальванометр покажет наличие в цепи электрического тока, протекающего всё время, пока существует разность температур между спаями a и b.

Рисунок 1. Цепь, состоящая из железного и двух медных проводников

и гальванометра

Значение силы тока, протекающего в цепи, приблизительно пропорционально разности температур спаев. Направление тока зависит от того, какой из спаев находится при более высокой температуре. Если спай a не нагревать, а охлаждать (поместить, например, в сухой лёд), то ток потечёт в обратном направлении.

Описанное явление было открыто в 1821 г. немецким физиком Зеебеком и получило название термоэлектричества; комбинация проводников из разных металлов, образующих замкнутую цепь, называется термоэлементом. Важная область применения металлических термоэлементов – их использование для измерения температуры.

Спай помещают в сухой лёд при температуре

а спай

оставляют при комнатной температуре. Как изменится

электрический ток в сравнении с ситуацией, рассмотренной в тексте (см. рисунок)? Ответ поясните. (Известно, что в нижней части

пламени спиртовки температура примерно равна

а максимальная температура в

достигается в верхней части

пламени.)

Источники:

1) Направление тока: Направление термоэлектрического тока зависит от разности температур спаев. Когда один из спаев находится

при более высокой температуре, ток будет двигаться от горячего спая к холодному.

В первой ситуации (когда спай a был нагрет, как указано в тексте) температура была выше, чем температура

что приводило

к тому, что ток шёл от спая a (горячего) к спаю b (холодному).

В текущем случае, когда спай a охлаждается до температуры -78,5 °C, а спай b остаётся при комнатной температуре, ситуация

меняется: спай b оказывается горячим относительно спая a. Таким образом, ток будет двигаться от спая b (горячего) к спаю a

(холодному).

2) Сила тока: Сила тока пропорциональна разности температур между спаями. В первой ситуации, спай a был горячим (температура

порядка 350 °C), а спай b находился при комнатной температуре (порядка 25 °C), значит разность температур порядка 325 °C.

Однако, охлаждая спай a до температуры -78,5 °C, разность температур уменьшается (25-(-78,5) = 103,5 °C). Это приведёт к

уменьшению разности температур между спаями, и, следовательно, сила тока в цепи уменьшится по сравнению с предыдущей

ситуацией.

Ошибка.

Попробуйте повторить позже

Рассмотрим цепь, составленную из проводников, изготовленных из разных металлов (см. рисунок 1). Если места спаев металлов находятся при одной температуре, то тока в цепи не наблюдается. Положение станет совершенно иным, если нагреть какой-нибудь из спаев, например спай a.

В этом случае гальванометр покажет наличие в цепи электрического тока, протекающего всё время, пока существует разность температур между спаями a и b.

Рисунок 1. Цепь, состоящая из железного и двух медных проводников

и гальванометра

Значение силы тока, протекающего в цепи, приблизительно пропорционально разности температур спаев. Направление тока зависит от того, какой из спаев находится при более высокой температуре. Если спай a не нагревать, а охлаждать (поместить, например, в сухой лёд), то ток потечёт в обратном направлении.

Описанное явление было открыто в 1821 г. немецким физиком Зеебеком и получило название термоэлектричества; комбинация проводников из разных металлов, образующих замкнутую цепь, называется термоэлементом. Важная область применения металлических термоэлементов – их использование для измерения температуры.

Спаи a и b (см. рисунок в тексте) переместили в сухой лёд. Изменятся ли при этом, и если изменятся, то как, показания гальванометра? Ответ поясните.

Источники:

Значение силы тока, протекающего в цепи, приблизительно пропорционально разности температур спаев. При перемещении спаев в сухой лед начнет падать температура для каждого из спаев. При этом первоначально, пока имеется разность температур между спаями будет протекать ток, а потом когда температуры сравняются, то ток не будет течь.

| Критерии оценивания выполнения задачи | Баллы |

| Представлен правильный ответ на вопрос, и приведено достаточное обоснование, не содержащее ошибок | 2 |

| Представлен правильный ответ на поставленный вопрос, но его обоснование не является достаточным, хотя содержит указание на физические явления (законы), причастные к обсуждаемому вопросу. | 1 |

|

ИЛИ

| |

| Представлены корректные рассуждения, приводящие к правильному ответу, но ответ явно не сформулирован | |

| Представлены общие рассуждения, не относящиеся к ответу на поставленный вопрос. | 0 |

|

ИЛИ

| |

| Ответ на вопрос неверен, независимо от того, что рассуждения правильны, или неверны, или отсутствуют. | |

| Максимальный балл | 2 |

Ошибка.

Попробуйте повторить позже

В основе действия индукционной плиты лежит явление электромагнитной индукции –– возникновения электрического тока

в замкнутом проводнике при изменении магнитного потока через площадку, ограниченную контуром проводника. Индукционные токи при изменении магнитного поля возникают и в массивных образцах металла, а не только

в проволочных контурах. Эти токи обычно называют вихревыми токами, или токами Фуко, по имени открывшего их французского физика. Сила вихревого тока зависит от свойств материала, из которого сделан образец,

а также от скорости изменения магнитного поля (сила вихревого тока увеличивается при увеличении частоты переменного магнитного поля,

в котором находится образец). В массивных проводниках вследствие небольшого электрического сопротивления токи могут быть очень сильными и вызывать значительное нагревание.

Принцип работы индукционной плиты показан на рисунке. Под стеклокерамической поверхностью плиты находится катушка индуктивности, по которой протекает переменный электрический ток, создающий переменное магнитное поле. Частота тока составляет 20––60 кГц. В дне посуды наводятся токи индукции, которые нагревают его, а заодно

и помещённые в посуду продукты. Нет никакой теплопередачи снизу вверх, от конфорки через стекло к посуде, а значит, нет и тепловых потерь. С точки зрения эффективности использования потребляемой электроэнергии индукционная плита выгодно отличается от всех других типов кухонных плит: нагрев происходит быстрее, чем на газовой или обычной электрической плите, а КПД нагрева у индукционной плиты выше, чем

у этих плит.

Устройство индукционной плиты: 1 –– посуда с дном из ферромагнитного материала; 2 –– стеклокерамическая поверхность;

3 –– слой изоляции; 4 –– катушка индуктивности

Индукционные плиты требуют применения металлической посуды, обладающей ферромагнитными свойствами (к посуде должен притягиваться магнит). Причём чем толще дно, тем быстрее происходит нагрев.

Изменится ли, и если изменится, то как, время нагревания кастрюли на индукционной плите при увеличении частоты переменного электрического тока в катушке индуктивности под стеклокерамической поверхностью плиты? Ответ поясните.

Источники:

С увеличением частоты тока в катушке индуктивности увеличивается и скорость изменения создаваемого им магнитного поля, а значит, увеличивается величина вихревого индукционного тока в дне кастрюли. Увеличение силы тока в проводнике приводит к увеличению количества теплоты, выделяемого в проводнике за единицу времени (закон Джоуля-Ленца), значит время нагревания кастрюли уменьшится.

| Критерии оценивания выполнения задачи | Баллы |

| Представлен правильный ответ на вопрос, и приведено достаточное обоснование, не содержащее ошибок | 2 |

| Представлен правильный ответ на поставленный вопрос, но его обоснование некорректно или отсутствует. | 1 |

|

ИЛИ

| |

| Представлены корректные рассуждения, приводящие к правильному ответу, но ответ явно не сформулирован | |

| Представлены общие рассуждения, не относящиеся к ответу на поставленный вопрос. | 0 |

|

ИЛИ

| |

| Ответ на вопрос неверен, независимо от того, что рассуждения правильны, или неверны, или отсутствуют. | |

| Максимальный балл | 2 |

Ошибка.

Попробуйте повторить позже

Солнце нельзя считать полностью стабильной звездой, оно постоянно меняет силу излучения. На Солнце периодически образуются активные области — в видимом свете наиболее заметными структурными образованиями активной области являются тёмные, резко очерченные солнечные пятна, часто образующие целые группы. Причинами солнечной активности являются явления и процессы, связанные с образованием и распадом в солнечной атмосфере сильных магнитных полей.

Протяжённости активной области достигают нескольких сотен тысяч километров, а время существования — от нескольких дней до нескольких месяцев. Как правило, активные области можно наблюдать в различных диапазонах электромагнитного излучения — от рентгеновских, ультрафиолетовых и видимых лучей до инфракрасных и радиоволн.

Одним из наиболее распространённых показателей уровня солнечной активности является число Вольфа, связанное с количеством солнечных пятен на видимой полусфере Солнца. Общий уровень солнечной активности меняется с периодом, примерно равным 11 годам (см. рисунок).

Время от времени в активной области происходят вспышки. Вспышка представляет собой нечто подобное взрыву, в результате которого образуются выброс частиц высокой энергии (электронов, протонов и др.) и мощный направленный поток электромагнитного излучения (в основном, рентгеновского).

Рентгеновское излучение и потоки заряжённых частиц, приходящие от вспышки, оказывают сильное влияние на физические процессы в верхней атмосфере Земли, вызывают дополнительную ионизацию земной ионосферы, что сказывается на условиях распространения радиоволн (благодаря атмосфере рентген и жёсткий ультрафиолет не проходят до поверхности Земли). Появляется серьёзная опасность облучения космонавтов, находящихся на орбите. Поток выброшенных при вспышке частиц примерно через 1-3 дня достигает орбиты Земли, захватывается её магнитным полем и вызывает на Земле магнитную бурю и полярные сияния (захваченные магнитным полем заряженные частицы взаимодействуют с молекулами и атомами газов атмосферы Земли, вызывая красочные северные сияния).

Активность Солнца несомненно влияет и на нашу планету, и на её биосферу. Учёный A. JI. Чижевский ещё в 1920-х годах указывал на то, что солнечная активность влияет на возникновение заболеваний у человека. Особенно явно это проявляется в заболеваниях сердечно-сосудистой системы

Можно ли утверждать, что Земля – единственная планета Солнечной системы, где возможно возникновение полярных сияний по механизму, описанному в тексте? Ответ поясните.

Источники:

Нет, нельзя утверждать, что Земля – единственная планета Солнечной системы, где возможно возникновение полярных сияний. Так как есть всего лишь два необходимых условия - наличие атмосферы и магнитного поля у планеты, чтобы вероятность возникновения полярных сияний была велика. В Солнечной системе есть планеты, которые имеют магнитное поле и атмосферу.

| Критерии оценивания выполнения задачи | Баллы |

| Представлен правильный ответ на вопрос, и приведено достаточное обоснование, не содержащее ошибок | 2 |

| Представлен правильный ответ на поставленный вопрос, но его обоснование не является достаточным, хотя содержит указание на физические явления (законы), причастные к обсуждаемому вопросу. | 1 |

|

ИЛИ

| |

| Представлены корректные рассуждения, приводящие к правильному ответу, но ответ явно не сформулирован | |

| Представлены общие рассуждения, не относящиеся к ответу на поставленный вопрос. | 0 |

|

ИЛИ

| |

| Ответ на вопрос неверен, независимо от того, что рассуждения правильны, или неверны, или отсутствуют. | |

| Максимальный балл | 2 |

Ошибка.

Попробуйте повторить позже

На исходе XIX в. было проведено много опытов по изучению электрического разряда в разреженных газах. Разряд возникал между отрицательным электродом (катодом) и положительным электродом (анодом), причём оба электрода запаивались внутрь стеклянной трубки (трубки У. Крукса), из которой частично откачивали газ (рисунок 1). Когда газ в трубке становился достаточно разреженным, тёмная область вокруг катода постепенно расширялась, пока не достигала противоположного конца трубки, который после этого начинал светиться. Цвет свечения катода зависел от состава стекла, из которого была изготовлена трубка.

Рисунок 1. Трубка У. Крукса

В конце XIX в. считалось, что это свечение вызвано неизвестными лучами, исходящими от катода, и происходили оживлённые дискуссии

о природе этих лучей (катодных лучей). В 1895 г. Ж. Перрену удалось собрать эти лучи в изолированном сосуде и доказать, что они несут отрицательный заряд. Вскоре после этого Дж. Томсон осуществил свой классический эксперимент, в котором он впервые отождествил катодные лучи с частицами, названными позднее электронами. Создавая электрическое поле между пластинами (рисунок 2), Томсон наблюдал смещение светящегося пятна на конце трубки. Проведя измерения, Томсон получил, что для частиц, составляющих катодные лучи, отношение массы к заряду ( ) не зависит от природы газа, а его значение очень мало по сравнению с наименьшей известной величиной этого отношения (то есть для иона водорода).

) не зависит от природы газа, а его значение очень мало по сравнению с наименьшей известной величиной этого отношения (то есть для иона водорода).

Рисунок 2. Отклонение катодных лучей в электрическом поле

В 1895 г. немецкий физик В. Рентген параллельно проводил опыты с катодными лучами. Однажды он заметил, что полоска бумаги, покрытая флуоресцирующей солью бария и лежащая в стороне от работающей трубки Крукса, светится. После долгого и напряжённого труда Рентген пришёл к выводу, что он смог открыть новый вид излучения –– Х-лучи (или рентгеновские), которые возникали при торможении катодных лучей (электронов) в материале мишени. Х-лучи являются, так же как и свет, электромагнитным излучением, которое характеризуется малыми длинами волн и большой проникающей способностью.

Будут ли, и если будут, то в каком направлении, отклоняться альфа-лучи, если их пропустить вместо катодных лучей между пластинами (см. рисунок 2)? Ответ поясните.

Источники:

Если вместо катодных лучей пропустить между пластинами альфа-лучи, то они тоже будут отклоняться, но в другом направлении,

чем катодные лучи, и намного слабее.

Катодные лучи — это поток электронов, то есть отрицательно заряженных частиц. В опыте Томсона, когда между пластинами

создаётся электрическое поле, эти электроны отклоняются в сторону положительной пластины, потому что отрицательные заряды

тянутся к плюсу.

Альфа-частицы — это положительно заряженные частицы (они состоят из 2 протонов и 2 нейтронов — по сути, это ядро атома

гелия). Поэтому, если пропустить альфа-частицы между теми же пластинами, они будут:

1) отклоняться в сторону отрицательной пластины, потому что положительный заряд тянется к минусу;

2) отклоняться слабее, чем электроны, потому что альфа-частицы массивные и медленные по сравнению с лёгкими и быстрыми

электронами.

| Критерии оценивания выполнения задачи | Баллы |

| Представлен правильный ответ на вопрос, и приведено достаточное обоснование, не содержащее ошибок | 2 |

| Представлен правильный ответ на поставленный вопрос, но его обоснование некорректно или отсутствует. | 1 |

|

ИЛИ

| |

| Представлены корректные рассуждения, приводящие к правильному ответу, но ответ явно не сформулирован | |

| Представлены общие рассуждения, не относящиеся к ответу на поставленный вопрос. | 0 |

|

ИЛИ

| |

| Ответ на вопрос неверен, независимо от того, что рассуждения правильны, или неверны, или отсутствуют. | |

| Максимальный балл | 2 |

Ошибка.

Попробуйте повторить позже

К ультрафиолетовому излучению относят электромагнитное излучение, занимающее диапазон между видимым и рентгеновским излучением.

Ультрафиолетовый спектр разделяют на ультрафиолет-А (УФ-A)

с длиной волны 315–400 нм, ультрафиолет-В (УФ-B) – 280–315 нм

и ультрафиолет-С (УФ-С) – 100–280 нм, которые отличаются по проникающей способности и биологическому воздействию на организм.

Коротковолновая часть ультрафиолета, излучаемого Солнцем,

не достигает поверхности Земли. Благодаря озоновому слою в атмосфере, поглощающему ультрафиолетовые лучи, спектр солнечного излучения вблизи земной поверхности практически обрывается на длине волны 290 нм.

Под действием ультрафиолета в коже вырабатывается особый пигмент, при этом кожа приобретает характерный оттенок, известный как загар. Спектральный максимум пигментации соответствует длине волны 340 нм.

На организм человека вредное влияние оказывает как недостаток ультрафиолетового излучения, так и его избыток. Воздействие больших доз УФ-излучения приводит к кожным заболеваниям и вредно для центральной нервной системы. Ультрафиолетовое излучение с длиной волны менее

0,32 мкм отрицательно влияет на сетчатку глаз, вызывая болезненные воспалительные процессы.

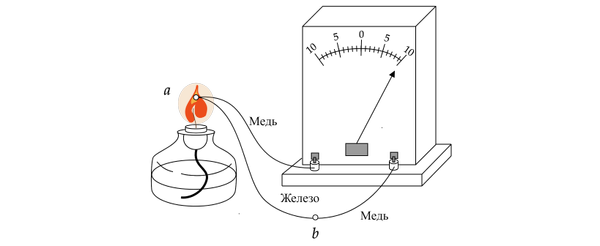

На рисунке представлены кривые, характеризующие пропускание электромагнитных лучей синтетическим кварцевым стеклом Suprasil 300, оптическим стеклом BK 7 и обычным стеклом.

Защищает ли кварцевое стекло Suprasil 300 от загара? Ответ поясните.

Источники:

Рассмотрим представленный график, на котором показаны спектры пропускания различных стекол: синтетического кварцевого

стекла Suprasil 300, оптического стекла BK 7 и обычного оконного стекла.

1. Диапазон загара и ультрафиолетовое излучение

Как сказано в тексте, спектральный максимум загара соответствует длине волны 340 нм, что попадает в диапазон

ультрафиолета-А (315–400 нм). Это означает, что если стекло пропускает излучение в этом диапазоне, то оно не защищает от

загара.

2. Пропускная способность Suprasil 300

На графике видно, что синтетическое кварцевое стекло Suprasil 300 почти полностью пропускает электромагнитное излучение от

ультрафиолетовой части спектра (менее 400 нм) до инфракрасного диапазона (более 2000 нм). В отличие от обычного стекла,

которое значительно ослабляет ультрафиолет, кварцевое стекло не поглощает УФ-излучение, в том числе в области 340

нм.

3. Вывод

Поскольку кварцевое стекло Suprasil 300 не задерживает ультрафиолет-А, отвечающий за загар, оно не защищает от загара.

Человек, находящийся за таким стеклом, всё равно получит дозу УФ-излучения и сможет загореть.

Таким образом, для защиты от ультрафиолета-А требуется стекло, которое эффективно поглощает излучение в диапазоне 315–400

нм, чего Suprasil 300 не делает.

Ошибка.

Попробуйте повторить позже

Некоторые вещества при освещении электромагнитным излучением сами начинают светиться. Такое свечение, или люминесценция, отличается важной особенностью: свет люминесценции имеет иной спектральный состав, чем свет, вызвавший свечение. Наблюдения показывают, что свет люминесценции характеризуется большей длиной волны, чем возбуждающий свет. Например, если пучок фиолетового света направить на колбочку с раствором красителя флуоресцеина, то освещённая жидкость начинает ярко люминесцировать зелёно-жёлтым светом.

Некоторые тела сохраняют способность светиться некоторое время после того, как освещение их прекратилось. Такое послесвечение может иметь различную длительность: от долей секунды до многих часов. Принято называть свечение, исчезающее с прекращением освещения, флуоресценцией, а свечение, имеющее заметную длительность после прекращения освещения, – фосфоресценцией.

Явление люминесценции характеризуется крайне высокой чувствительностью: достаточно иногда 10 – 10 г светящегося вещества, например, в растворе, чтобы обнаружить это вещество по характерному свечению. Это свойство лежит в основе люминесцентного анализа, который позволяет обнаружить ничтожно малые примеси и судить о загрязнениях или процессах, приводящих к изменению исходного вещества.

Очень важное применение нашли фосфоресцирующие порошки при изготовлении ламп дневного света.

В газоразрядных лампах, наполненных парами ртути, при прохождении электрического тока возникает ультрафиолетовое излучение. Может ли это излучение вызвать послесвечение для фосфоресцирующего вещества, у которого спектральный состав излучаемого света находится в области видимого света? Ответ поясните.

Источники:

В тексте говорится о том, что свет люминесценции характеризуется большей длиной волны, чем возбуждающий свет. Поскольку ультрафиолетовое излучение имеет меньшую длину по сравнению с излучениями видимого света, то излучение от газоразрядной лампы может вызвать послесвечение для фосфоресцирующего вещества.

Ошибка.

Попробуйте повторить позже

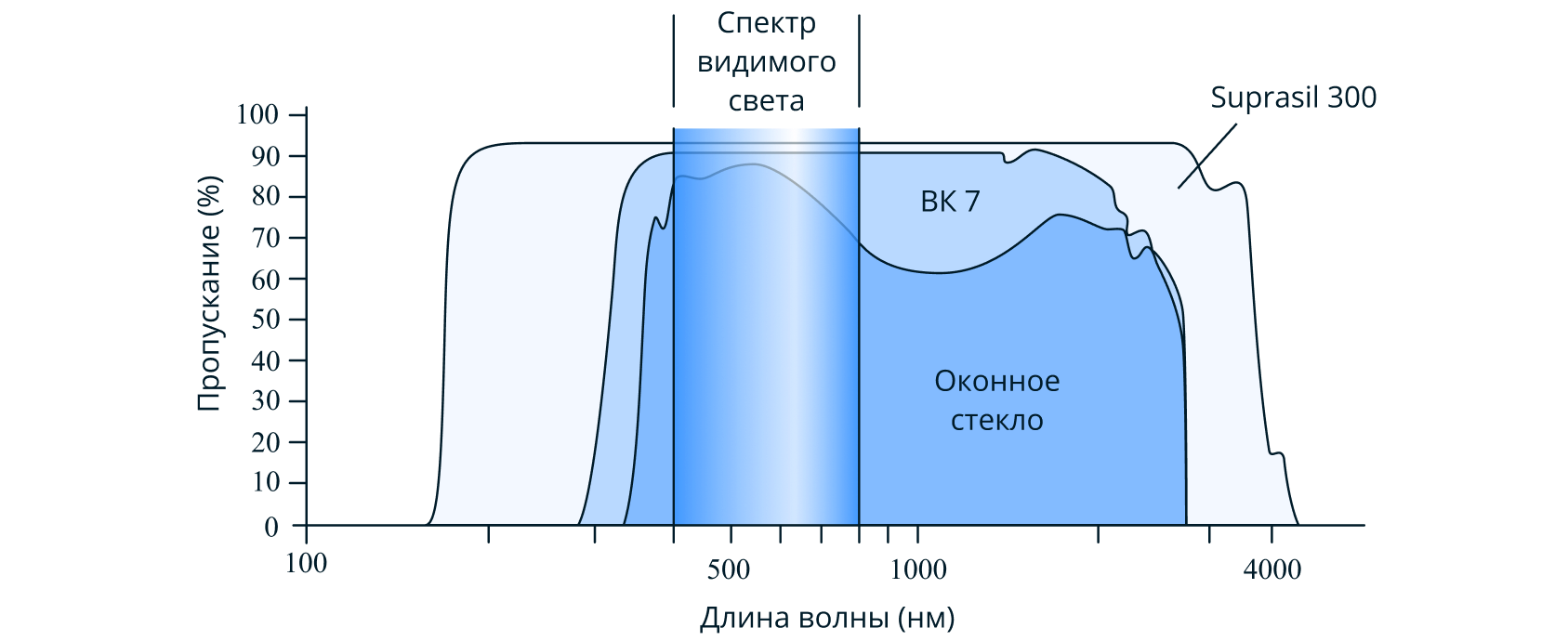

Один из наиболее распространённых показателей уровня солнечной активности – число Вольфа, связанное с количеством солнечных пятен на видимой полусфере Солнца. Общий уровень солнечной активности меняется с периодом, примерно равным 11 годам (см. рисунок 1).

Рисунок 1. Солнечная активность середины XX в. – начала XXI в.

В период активности на Солнце наблюдаются вспышки, в результате которых образуется направленный поток очень быстрых заряженных частиц (электронов, протонов и др.). Потоки заряженных частиц, несущихся

с огромной скоростью, изменяют магнитное поле Земли, то есть приводят

к появлению магнитных бурь на нашей планете.

Захваченные магнитным полем Земли заряженные частицы движутся

по спирали вдоль линий индукции магнитного поля и наиболее близко

к поверхности Земли проникают в областях магнитных полюсов Земли.

В результате столкновений заряженных частиц с молекулами воздуха возникает видимое электромагнитное излучение – полярное сияние.

Цвет полярного сияния определяется химическим составом атмосферы. На высотах от 300 до 500 км, где воздух разрежен, преобладает кислород. Цвет сияния здесь может быть зелёным или красноватым. Ниже преобладает азот, дающий сияние ярко-красного и фиолетового цвета.

Какой прогноз солнечной активности можно дать на 2025–2026 гг.? Ответ поясните.

Источники:

На рисунке представлена зависимость числа Вольфа (показателя солнечной активности) от времени. Видно, что максимумы и

минимумы солнечной активности изменяются приблизительно с 10-летним циклом, что подтверждается чередующимися

максимумами и минимумами.

1) Определение текущего положения в цикле:

Согласно графику, последний минимум солнечной активности наблюдался в районе 2020 года. Это соответствует завершению

предыдущего цикла и началу нового.

2) Экстраполяция ( вычисления точек, находящихся вне представленного диапазона, посредством математических операций, то есть,

имея набор каких-то чисел, мы можем предугадать какие значения будут дальше) тренда:

Если рассмотреть предыдущие циклы, можно заметить, что после минимума активность начинает увеличиваться и достигает

максимума примерно через 5–6 лет. Таким образом, начиная с 2020 года, пик активности ожидается примерно в 2025–2026

гг..

3) Ожидаемые явления:

Увеличение числа солнечных пятен.

Более частые солнечные вспышки.

Усиление потоков заряженных частиц, что приведет к повышенной вероятности магнитных бурь на Земле.

Увеличение числа и яркости полярных сияний, особенно вблизи магнитных полюсов.

Вывод

На 2025–2026 гг. прогнозируется пик солнечной активности. Это означает, что можно ожидать интенсивные солнечные вспышки,

усиление магнитных бурь и увеличение числа полярных сияний.

Ошибка.

Попробуйте повторить позже

Каким образом ученые определяют возраст археологических находок? Существуют различные методы, один из которых – метод радиоуглеродного анализа, когда возраст материалов определяется с помощью измерения содержания в них радиоактивного изотопа углерода C-14.

В атмосфере присутствуют три изотопа углерода: стабильные С-12 (около 98,89 %) и С-13 (около 1,11 %), а также микроскопическое количество радиоактивного изотопа С-14 (0,0000000001 %). Изотоп С-14 образуется

в процессе бомбардировки земной атмосферы космическими лучами

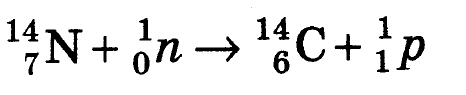

в результате следующей реакции:

В организмах всех живых существ соотношение изотопов С-12, С-13

и С-14 равно атмосферному соотношению этих изотопов и поддерживается скоростью их метаболизма. После того как организм умирает, прекращается обмен углеродом с внешней средой. Содержание изотопа углерода С-14

в организме начинает уменьшаться в результате радиоактивного распада:

Период полураспада изотопа С-14 составляет примерно 5730 лет. Это означает, что через 5730 лет в образце остаётся половина от первоначального количества С-14 (см. рисунок 1).

В одном из древних египетских захоронений были найдены деревянная кухонная утварь, каменные сосуды, золотые

украшения.

Для определения возраста каких предметов из найденных можно применить метод радиоуглеродного анализа? Ответ

поясните.

Источники:

1) Принцип метода

Радиоуглеродный анализ основан на измерении содержания радиоактивного изотопа углерода , который накапливается в

живых организмах (растениях и животных) и начинает распадаться после их смерти.

2) Почему можно анализировать древесину?

Дерево — это органический материал, который в течение жизни поглощал углерод из атмосферы (включая ). После

того как дерево было срублено и использовано для изготовления кухонной утвари, поступление нового углерода

прекратилось, и начался распад

. Поэтому можно определить, когда дерево перестало расти, а значит, и возраст

предмета.

3) Почему метод неприменим к камню и золоту?

Каменные сосуды состоят из минеральных пород, которые не содержат углерода в том виде, который можно датировать с помощью

.

Золотые украшения изготовлены из металла, который также не содержит органического углерода и не поглощает его из

атмосферы.

2 балла ставится за задачу если:

_________________________________________________________________________________________________________________

Представлен правильный ответ на вопрос, и приведено достаточное обоснование, не содержащее

ошибок

1 балл ставится за задачу если:

_________________________________________________________________________________________________________________

Представлен правильный ответ на поставленный вопрос, но его обоснование не является достаточным,

хотя содержит указание на физические явления (законы), причастные к обсуждаемому вопросу.

ИЛИ

Представлены корректные рассуждения, приводящие к правильному ответу, но ответ явно не сформулирован

0 баллов ставится за задачу если:

_________________________________________________________________________________________________________________

Представлены общие рассуждения, не относящиеся к ответу на поставленный вопрос.

ИЛИ

Ответ на вопрос неверен, независимо от того, что рассуждения правильны, или неверны, или отсутствуют.