00 Задания Школково

Готовиться с нами - ЛЕГКО!

Ошибка.

Попробуйте повторить позже

Рыбы-брызгуны, род лучепёрых рыб семейства Toxotidae отряда окунеобразных, отличаются способностью брызгать водой из-под воды в воздух с целью сбить и впоследствии съесть насекомых, упавших в воду.

Рыбы-брызгуны отличаются меткостью, практически всегда поражая «плевком» воды свою цель. Длина «выстрела» составляет 1––2 метра в зависимости от размера рыбы. Для стрельбы водой брызгун замирает у поверхности воды прямо под жертвой вверх головой и резким движением жаберных крышек направляет воду на жертву.

Чтобы разобраться в механизме такого уникального способа охоты, физики засняли процесс охоты полосатого брызгуна на сверхскоростную видеокамеру со скоростью съёмки 1000 кадров в секунду и получили динамические характеристики струи (см. рисунок 1).

Анализ видеокадров показал, что струя вылетает изо рта брызгуна

с большим ускорением. Ускорение быстро уменьшается и падает до нуля за

15 мс, скорость выплюнутой рыбой воды при этом достигает 4 мсмс.

В процессе «плевка» рыба постепенно увеличивает скорость выплёвываемой жидкости, получается, что начало выпущенной струи движется с меньшей скоростью, чем её окончание. В струе можно выделить большую головную часть (движущуюся с меньшей скоростью) и тонкий «хвост» (движущийся с большей скоростью).

Перед попаданием в цель масса и размер головной части струи увеличиваются за счёт перетекания жидкости из хвостовой части, а длина хвостовой части уменьшается. Это позволяет поразить насекомое максимальным количеством жидкости за минимальное время.

По расчётам учёных струя воды в момент удара о насекомое действует на него с силой около 200 мН. Среднее насекомое (например, муха или клоп) массой около 100 мг обычно цепляется за ветку с силой примерно 20 мН. Таким образом, сила струи при ударе почти на порядок превышает силу, с которой жертва хватается за ветку, что объясняет лёгкость, с которой сбивается насекомое.

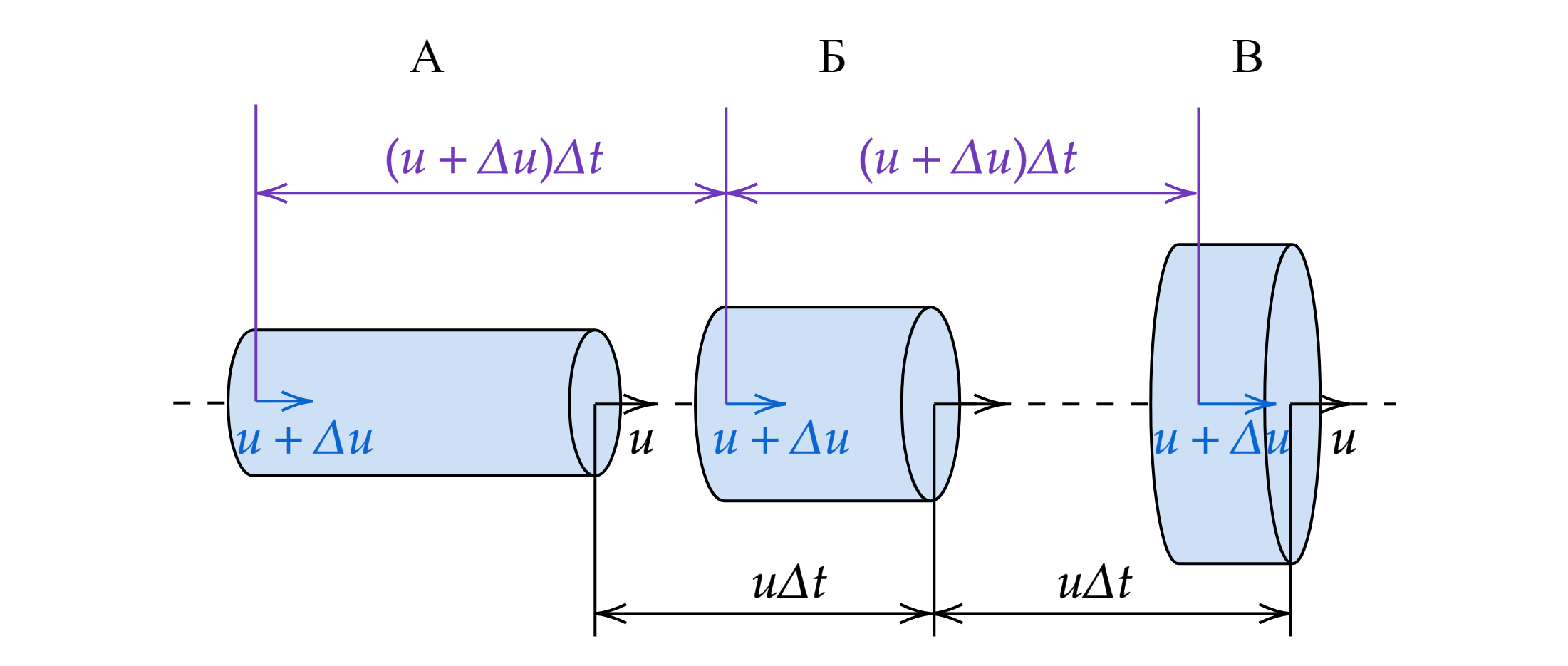

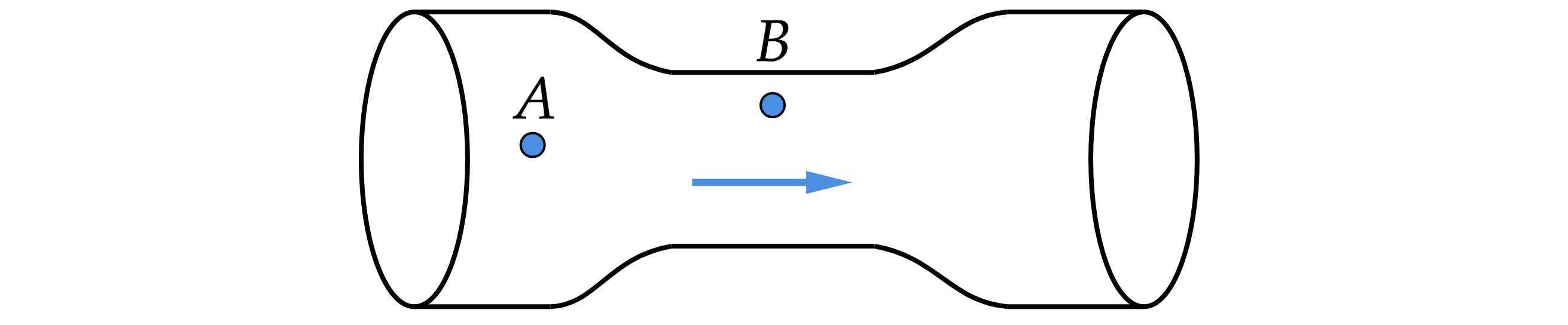

На рисунке 2 изображена цилиндрическая модель струи, выпущенной рыбой-брызгуном, в различные моменты времени после

«плевка». В какой(-ие) момент(ы) времени сила удара струи о препятствие будет наибольшей? Ответ поясните.

Считать, что скорость передней и задней частей струи в процессе движения не меняется, а после удара струя не

отражается.

Источники:

Изначально струя движется, она обладает некоторым импульсом. Скорости левого конца капли и правого конца не изменяются в

каждом из случаев, а значит импульс нашей системы не изменяется, для каждого случая импульс одинаковый. В условии сказано,

что после удара струя не отражается, значит ее конечный ипульс равен 0.

Изменение импульса: , то есть для каждого из случаев у нас изменение импульса одинаково.

Запишем второй закон Ньютона через изменение импульса:

Отсюда мы можем сказать, что если изменение импульса у нас во всех случаях одинаково, сила удара будет зависеть от

величины . Скорости в каждом из случаев одинаковы, значит время взаимодействия будет наименьшим в пункте В, потому что

при той же скорости - расстояние меньше.

Значит, наибольшая сила удара струи будет в пункте В.

| Критерии оценивания выполнения задачи | Баллы |

| Представлен правильный ответ на вопрос, и приведено достаточное обоснование, не содержащее ошибок | 2 |

| Представлен правильный ответ на поставленный вопрос, но его обоснование некорректно или отсутствует. | 1 |

|

ИЛИ

| |

| Представлены корректные рассуждения, приводящие к правильному ответу, но ответ явно не сформулирован | |

| Представлены общие рассуждения, не относящиеся к ответу на поставленный вопрос. | 0 |

|

ИЛИ

| |

| Ответ на вопрос неверен, независимо от того, что рассуждения правильны, или неверны, или отсутствуют. | |

| Максимальный балл | 2 |

Ошибка.

Попробуйте повторить позже

Основные результаты опытов по исследованию упругости тел Гук изложил в сочинении «Лекции о восстановительной способности или об упругости», вышедшем в 1678 г. Опыты, в ходе которых Гук проверял свой вывод о том, что сила упругости пропорциональна удлинению, в зависимости от объекта исследования можно разделить на несколько групп (рисунок 1).

В опытах первой группы Гук использовал металлические (стальные или латунные) пружины различной длины, которые изготавливал, наматывая проволоку на тело цилиндрической формы. Последовательно добавляя к пружине грузы равной массы, можно было наблюдать, как каждый раз пружина дополнительно растягивается на одну и ту же длину.

Вторую группу опытов Гук проводил со спиральными часовыми пружинами. Спиральная пружина встраивалась в лёгкий латунный обод с внутренней стороны. На внешнюю поверхность обода учёный наматывал тонкую нить, к которой крепилась лёгкая чашка для грузов. Кроме того, на обод крепилась лёгкая стрелка, по которой можно было судить об угле поворота обода. Гук использовал грузы массой в одну драхму каждый (1 драхма ≈ 1,772 г) и каждый раз фиксировал угол, на который поворачивался обод. В результате он установил, что при добавлении грузов равной массы обод дополнительно поворачивался (спиральная пружина закручивалась) на одинаковые углы.

В третьей группе опытов Гук использовал достаточно длинные металлические струны (длина проволоки в разных опытах составляла от 20 до 40 футов, 1 фут = 30,48 см). Струна растягивалась при последовательном подвешивании к ней грузов равной массы, аналогично тому, как это делалось в первой группе опытов с пружинами. Результаты получились такими же: при добавлении грузов одинаковой массы дополнительно удлинения струны были одинаковыми.

Кроме описанных опытов с металлическими пружинами и струнами, Гук исследовал упругие свойства других тел, например, деревянных пластин. Чтобы представить себе, как проходили эти опыты, можно взять деревянную линейку, прижать рукой и удерживать один её конец у края поверхности стола таким образом, чтобы бо́льшая часть линейки выходила за пределы стола. Несильно нажимая на свободный конец деревянной линейки, мы можем ощутить действие силы упругости, возникающей в линейке при деформации. Гук писал о том, что при деформациях изгиба внутренняя часть пластины сжимается, внешняя – растягивается, а некоторая часть в центре пластины остаётся в практически свободном состоянии.

В итоге своего сочинения Гук делает вывод о том, что прямая пропорциональная зависимость силы упругости от деформации является универсальным законом. «При помощи этого принципа легко можно будет подсчитать различные силы луков… будут ли они сделаны из дерева, стали, рога, из сухожилий или шнуров, а также катапульт или баллист, которыми пользовались древние; все это можно сделать однажды и вычислить соответствующие таблицы…»

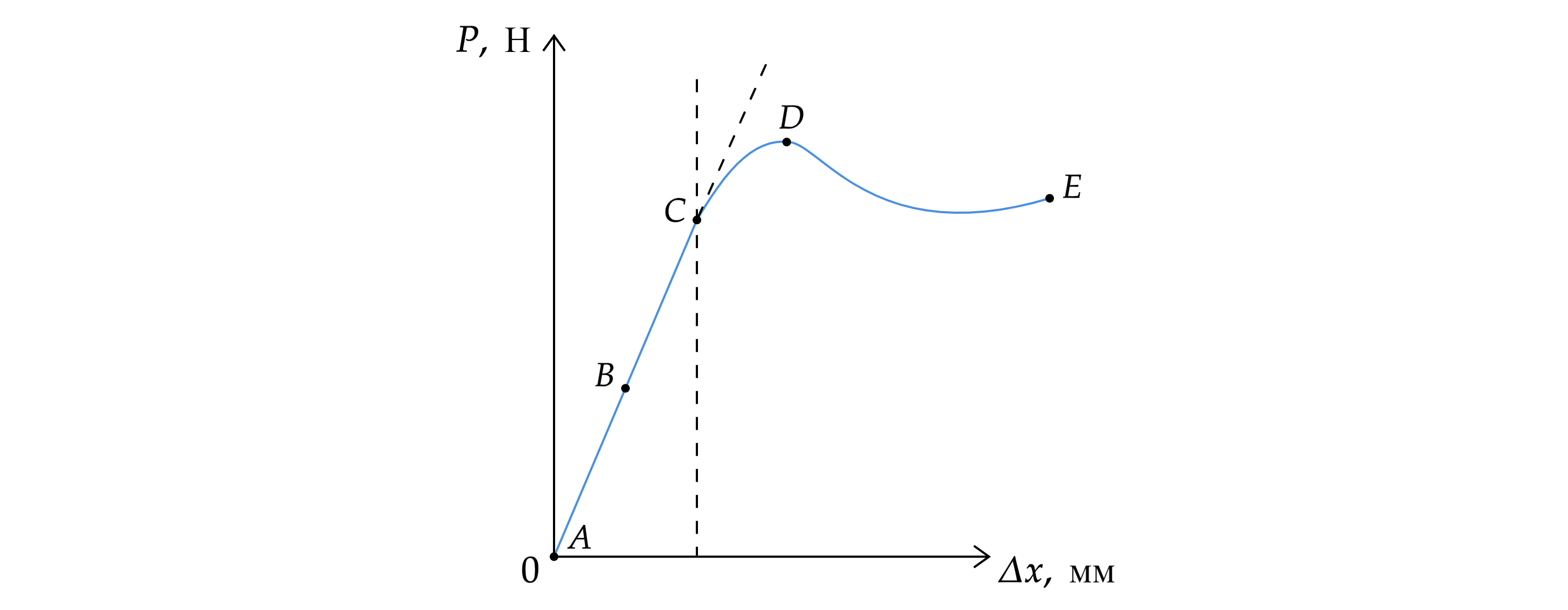

В опыте исследовали зависимость удлинения проволоки от веса груза P(H), данные опытов были представлены

графически. Какой участок на графике соответствует упругой деформации? Ответ поясните.

Источники:

Участок AС соответсвуте упругой деформации, т.к. упругая деформация — деформация, исчезающая после прекращения действий на тело внешних сил. Так вот на участке AC есть прямая зависимость удлинения тела от прилагаемой силы, тогда как на других участках уже практически нет прироста силы, а есть только удлинение, что относится к пластической деформации и к разрыву.

| Критерии оценивания выполнения задачи | Баллы |

| Представлен правильный ответ на вопрос, и приведено достаточное обоснование, не содержащее ошибок | 2 |

| Представлен правильный ответ на поставленный вопрос, но его обоснование некорректно или отсутствует. | 1 |

|

ИЛИ

| |

| Представлены корректные рассуждения, приводящие к правильному ответу, но ответ явно не сформулирован | |

| Представлены общие рассуждения, не относящиеся к ответу на поставленный вопрос. | 0 |

|

ИЛИ

| |

| Ответ на вопрос неверен, независимо от того, что рассуждения правильны, или неверны, или отсутствуют. | |

| Максимальный балл | 2 |

Ошибка.

Попробуйте повторить позже

Одним из важнейших законов в разделе физики, изучающем движение потоков жидкости или газа, является закон Бернулли.

Рассмотрим закон Бернулли на примере движения жидкости в трубе переменного сечения. В широких частях трубы жидкость должна течь медленнее, чем в узких, так как количество жидкости, протекающей за одинаковые промежутки времени, одинаково для всех сечений трубы. Давление же внутри жидкости, которое измеряется с помощью манометрических трубок, ведёт себя противоположным образом: давление жидкости больше там, где скорость движения жидкости меньше, и наоборот. Эта зависимость между скоростью жидкости и её давлением известна

в физике как закон Бернулли.

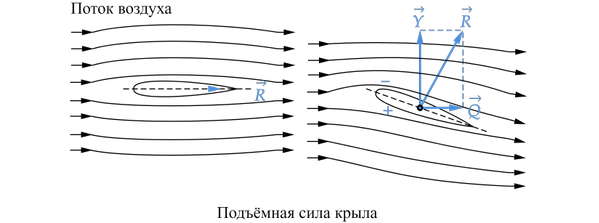

Закон Бернулли позволяет объяснить возникновение подъёмной силы –– силы, поднимающей самолёт в воздух. Рассмотрим крыло движущегося самолёта. Сначала предположим, что крыло симметричного профиля установлено строго горизонтально (рисунок 1а). Тогда набегающие на него струйки воздуха будут огибать его совершенно одинаково, и давление воздуха под и над крылом будет тоже одинаковым.

|

Рисунок 1а |

Подъёмная сила крыла |

Рисунок 1б |

Теперь установим крыло под углом к потоку (этот угол называется углом атаки). Скорость движения воздушного потока над верхней поверхностью крыла становится больше скорости под нижней поверхностью, причём разница в скоростях потоков зависит от угла атаки. Для дополнительного увеличения разницы в скорости воздушного потока верхнюю поверхность крыла делают более выпуклой, чем нижнюю. Соответственно, давление воздуха на верхнюю поверхность крыла будет меньше, чем давление на нижнюю поверхность. Из-за разницы давлений возникает аэродинамическая сила  , направленная под углом

, направленная под углом

к набегающему потоку (рисунок 1б). Вертикальная составляющая силы  называется подъёмной силой крыла самолёта .

называется подъёмной силой крыла самолёта . Чем больше скорость набегающего потока, тем больше аэродинамическая сила.

Чем больше скорость набегающего потока, тем больше аэродинамическая сила.

Вода течёт по трубе (см. рисунок). Как изменяется (увеличивается, уменьшается или остаётся неизменным) давление внутри воды при её перетекании из области А в область В? Ответ поясните.

Источники:

"Давление же внутри жидкости, которое измеряется с помощью манометрических трубок, ведёт себя противоположным образом: давление жидкости больше там, где скорость движения жидкости меньше, и наоборот. Эта зависимость между скоростью жидкости и её давлением известна в физике как закон Бернулли."Значит, согласно уравнению Бернулли, в широких частях трубы жидкость течет медленнее, чем в узких, поэтому давление жидкости там больше. Поэтому при перетекании воды из области А в область В давление увеличивается.

| Критерии оценивания выполнения задачи | Баллы |

| Представлен правильный ответ на вопрос, и приведено достаточное обоснование, не содержащее ошибок | 2 |

| Представлен правильный ответ на поставленный вопрос, но его обоснование некорректно или отсутствует. | 1 |

|

ИЛИ

| |

| Представлены корректные рассуждения, приводящие к правильному ответу, но ответ явно не сформулирован | |

| Представлены общие рассуждения, не относящиеся к ответу на поставленный вопрос. | 0 |

|

ИЛИ

| |

| Ответ на вопрос неверен, независимо от того, что рассуждения правильны, или неверны, или отсутствуют. | |

| Максимальный балл | 2 |

Ошибка.

Попробуйте повторить позже

При исследовании больших глубин используют такие подводные аппараты, как батискафы и батисферы.

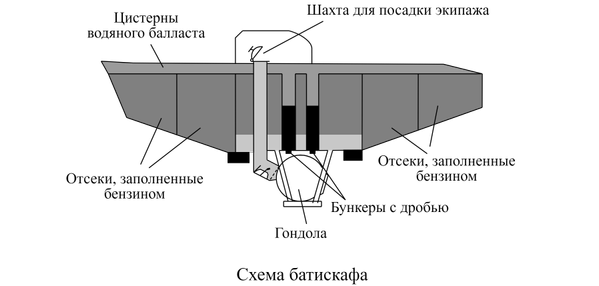

Первый батискаф был создан швейцарским учёным Огюстом Пикаром

в 1948 г. Батискаф – это самоуправляемый аппарат, состоящий из прочного шара (гондолы) для размещения экипажа и аппаратуры, баллона (поплавка), наполненного бензином, и бункера с балластом (см. рисунки). В качестве балласта используется стальная дробь.

Рисунок 1. Батискаф «Триест»

Поплавок играет такую же роль, как и спасательный круг для тонущего человека или баллон с водородом или гелием у дирижабля (аэростата).

В отсеках поплавка находится вещество, плотность которого меньше плотности воды. На батискафах середины XX в. использовался бензин, имеющий плотность около 700 кг/м3. Бензин отделён от воды эластичной перегородкой, позволяющей бензину сжиматься. По наблюдениям, проведённым при погружении батискафа «Триест» в 1960 г. на дно Марианской впадины, на глубине 10 км объём бензина в поплавке уменьшился на 30%.

На поверхности батискаф удерживается за счёт отсеков, заполненных бензином, а также благодаря тому, что цистерны водяного балласта, шахта для посадки экипажа в гондолу и свободное пространство в бункерах

с дробью заполнены воздухом. После того как цистерны водяного балласта, шахта для посадки экипажа в гондолу и свободное пространство в бункерах

с дробью заполняются водой, начинается погружение. Эти объёмы сохраняют постоянное сообщение с забортным пространством для выравнивания гидростатического давления во избежание деформации корпуса. Если батискаф попадает в плотные слои воды и «зависает», выпускается часть бензина из компенсирующего отсека, и погружение возобновляется.

После проведения научных экспериментов экипаж сбрасывает балласт (стальную дробь), и начинается подъём.

Чтобы начать подъём батискафа с глубины, акванавты сбросили часть балласта (стальную дробь). Является ли верным утверждение, что подъём батискафа при этом будет связан с уменьшением выталкивающей силы, действующей на него со стороны воды? Ответ поясните.

Источники:

Нет, это не является верным утверждением. Сброс части балласта - уменьшение массы всей системы, а Сила Архимеда не зависит от массы тела, а зависит лишь от плотности жидкости и объёма погруженной части.

| Критерии оценивания выполнения задачи | Баллы |

| Представлен правильный ответ на вопрос, и приведено достаточное обоснование, не содержащее ошибок | 2 |

| Представлен правильный ответ на поставленный вопрос, но его обоснование не является достаточным, хотя содержит указание на физические явления (законы), причастные к обсуждаемому вопросу. | 1 |

|

ИЛИ

| |

| Представлены корректные рассуждения, приводящие к правильному ответу, но ответ явно не сформулирован | |

| Представлены общие рассуждения, не относящиеся к ответу на поставленный вопрос. | 0 |

|

ИЛИ

| |

| Ответ на вопрос неверен, независимо от того, что рассуждения правильны, или неверны, или отсутствуют. | |

| Максимальный балл | 2 |

Ошибка.

Попробуйте повторить позже

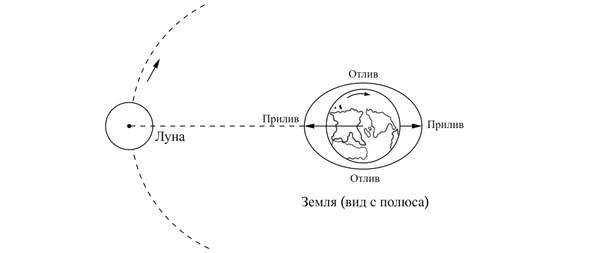

Наша планета постоянно находится в гравитационном поле, которое создают Луна и Солнце. Это является причиной уникального явления, выраженного в приливах и отливах на Земле. Приливы и отливы –– это изменения уровня воды морских стихий и Мирового океана. Характер образования приливов и отливов уже достаточно изучен: постепенно поднимается уровень воды, достигая своей наивысшей точки (уровень «полная вода»); далее вода начинает спадать (процесс «отлив»); в течение примерно шести часов вода продолжает уходить и достигает минимальной своей точки (уровень «малая вода»). На рисунке схематично представлено образование приливов и отливов.

Основное влияние на образование приливов и отливов оказывает Луна благодаря своему близкому положению относительно Земли. Наиболее близкая к Луне точка земной поверхности подвержена лунному тяготению примерно на 6% больше, чем наиболее удалённая.

В течение суток (лунных) бывают две полные и две малые воды. Период равен половине лунных суток и составляет в среднем 12 часов 25 минут. Лунными сутками принято называть время оборота Луны вокруг нашей планеты; они чуть длиннее привычных для нас двадцати четырех часов. Каждый день приливы и отливы сдвигаются на пятьдесят минут. Этот временной промежуток необходим волне, чтобы «догнать» Луну, перемещающуюся за земные сутки по небосводу на тринадцать градусов.

Наблюдение процесса прилива в одном и том же месте на протяжении месяца показывает, что уровни малых и полных вод зависят от фазы Луны: в полнолуние и новолуние уровни отдаляются друг от друга, обеспечивая максимальную амплитуду прилива. Здесь сказывается влияние Солнца.

Из-за огромной массы Солнца сила гравитационного притяжения между Солнцем и Землёй почти в 200 раз больше силы притяжения между Землёй и Луной, но из-за значительной удалённости это действие очень мало различается для разных областей Земли. Амплитуда солнечных приливов практически вдвое меньше, чем у приливно-отливных процессов спутника Земли. В том случае, когда все три небесных тела –– Земля, Луна и Солнце –– располагаются на одной прямой (а это как раз и происходит в новолуние и в полнолуние), происходит складывание лунных и солнечных приливов.

Энергия приливной волны невероятно велика, поэтому уже много лет разрабатываются проекты по строительству электростанций в районах с большой амплитудой движения водных масс. В России таких электростанций уже несколько. Первая была построена в Белом море.

Сколько раз в месяц из-за сложения лунного и солнечного приливов возникают приливы, отличающиеся резким перепадом между крайними точками: самые высокие полные воды и самые низкие малые воды? Ответ поясните.

Источники:

Два раза в месяц - в новолуние и полнолуние."В том случае, когда все три небесных тела – Земля, Луна и Солнце – располагаются на одной прямой (а это как раз и происходит в новолуние и в полнолуние), происходит складывание лунных и солнечных приливов, обеспечивая максимальную амплитуду прилива."

| Критерии оценивания выполнения задачи | Баллы |

| Представлен правильный ответ на вопрос, и приведено достаточное обоснование, не содержащее ошибок | 2 |

| Представлен правильный ответ на поставленный вопрос, но его обоснование некорректно или отсутствует. | 1 |

|

ИЛИ

| |

| Представлены корректные рассуждения, приводящие к правильному ответу, но ответ явно не сформулирован | |

| Представлены общие рассуждения, не относящиеся к ответу на поставленный вопрос. | 0 |

|

ИЛИ

| |

| Ответ на вопрос неверен, независимо от того, что рассуждения правильны, или неверны, или отсутствуют. | |

| Максимальный балл | 2 |

Ошибка.

Попробуйте повторить позже

Когда речь идет о трении, различают три физических явления: сопротивление при движении тела в жидкости или газе (жидкое трение); сопротивление, возникающее, когда тело скользит по какой-нибудь поверхности (трение скольжения, или сухое трение); сопротивление, возникающее при качении одного тела по поверхности другого (трение качения).

Первые исследования трения, о которых мы знаем, были проведены Леонардо да Винчи примерно 500 лет назад. Он измерял силу трения, действующую на деревянные бруски (в форме прямоугольных параллелепипедов), скользящие по доске, причём, ставя бруски на разные грани, определял зависимость силы трения от площади опоры. Но работы Леонардо да Винчи стали известны уже после того, как классические законы трения скольжения были вновь открыты французскими учеными Амонтоном и Кулоном в XVII––XVIII вв. Вот три закона, которые нашли свое дальнейшее подтверждение:

1) Величина силы трения F прямо пропорциональна величине силы нормального давления N тела на поверхность.

2) Сила трения не зависит от площади контакта между поверхностями.

3) Коэффициент трения зависит от свойств трущихся поверхностей.

Амонтон и Кулон объясняли происхождение трения довольно просто. Обе поверхности неровные –– они покрыты небольшими горбами

и впадинами (см. рисунок). При движении выступы цепляются друг за друга. Для того чтобы втащить тело на «горб», к нему нужно приложить определённую силу. Если выступ больше, то и сила нужна побольше. Чтобы уменьшить трение, надо убрать выступы.

На самом деле механизм трения более сложный. Рассмотрим современные представления о трении через упрощённую модель. При «грубой» обработке поверхностей (прощупывается значительная шероховатость) трение в наибольшей степени связано с механическим зацеплением между «горбами».

При обработке (шлифовании) поверхностей механические зацепления сокращаются, но на поверхности остаются мелкие неровности, которые касаются друг друга только в отдельных точках на вершинах выступов. Здесь молекулы соприкасающихся тел подходят на расстояния, соизмеримые

с расстоянием между молекулами в самих телах, и главную роль начинают играть силы межмолекулярного притяжения. Образуется прочная межмолекулярная связь, которая рвётся при нажиме на тело.

Площадь действительного контакта очень мала, обычно порядка тысяч квадратных микронов. Она практически не зависит от реальных размеров тела (например, от площадей граней бруска) и определяется природой поверхностей, их обработкой, температурой и силой нормального давления. Если на тело надавить (например, поставить груз на брусок), то выступы сминаются, и площадь действительного контакта увеличивается. Увеличивается и сила трения.

Таким образом, в процессе шлифовки роль механического зацепления уменьшается (при этом уменьшается и трение). Но при этом постепенно включается механизм межмолекулярного притяжения. И после очень хорошей полировки, когда число контактов значительно возрастает, сила трения скольжения также начинает расти.

Простые опыты по измерению силы трения между полированными стеклянными пластинками показали, что при улучшении полировки поверхностей сила трения сначала практически не меняется, а затем возрастает. Противоречат ли полученные результаты модели явления, предложенной Амонтоном и Кулоном? Ответ поясните.

Источники:

Согласно модели Амонтона-Кулона, сила трения появляется из-за неровностей поверхностей соприкасающихся тел. Поэтому при полировке поверхностей (избавление от неровностей) сила трения должна уменьшаться, что в действительности происходит не так. Поэтому данный опыт противоречит модели, предложенной Амонтоном и Кулоном.

| Критерии оценивания выполнения задачи | Баллы |

| Представлен правильный ответ на вопрос, и приведено достаточное обоснование, не содержащее ошибок | 2 |

| Представлен правильный ответ на поставленный вопрос, но его обоснование не является достаточным, хотя содержит указание на физические явления (законы), причастные к обсуждаемому вопросу. | 1 |

|

ИЛИ

| |

| Представлены корректные рассуждения, приводящие к правильному ответу, но ответ явно не сформулирован | |

| Представлены общие рассуждения, не относящиеся к ответу на поставленный вопрос. | 0 |

|

ИЛИ

| |

| Ответ на вопрос неверен, независимо от того, что рассуждения правильны, или неверны, или отсутствуют. | |

| Максимальный балл | 2 |