01 Банк ФИПИ

Готовиться с нами - ЛЕГКО!

Ошибка.

Попробуйте повторить позже

При соприкосновении жидкости с поверхностью твёрдого тела или другой жидкости возникает явление смачивания.

Если из пипетки капнуть воду на различные поверхности, то можно наблюдать, как вода растекается по чистому стеклу или дереву, но собирается в капли на парафине или «жирной» поверхности.

Степень смачивания характеризуется величиной краевого угла смачивания (θ), образованного поверхностью твёрдого тела с касательной, проведённой к поверхности жидкости из точки её соприкосновения с поверхностью (рисунок 1).

Рисунок 1

Если величина краевого угла меньше или равна 90° (угол острый), то происходит смачивание жидкостью твёрдой поверхности. Если величина краевого угла больше 90° (угол тупой), то твёрдая поверхность не смачивается жидкостью.

Из-за смачивания наблюдается искривление свободной поверхности жидкости в сосудах по линии соприкосновения с поверхностью сосуда (рисунок 2).

Рисунок 2

Значения краевого угла смачивания θ для некоторых сочетаний «жидкость – твёрдое вещество» приведены в таблице.

| Жидкость | Твёрдое вещество | Краевой угол смачивания Q,° |

| Вода |

стекло |

2 |

| парафин | 108 | |

| Ртуть | стекло | 140 |

Изменится ли и, если изменится, то как, намокание древесины, если её натереть воском? Ответ поясните.

Источники:

Вода хорошо смачивает чистую древесину, так как древесина, подобно стеклу, является гидрофильным материалом. Это означает,

что краевой угол смачивания для воды и древесины мал, и вода будет растекаться по поверхности, легко впитываясь в поры

древесины.

Воск, наоборот, является гидрофобным веществом. В таблице указано, что для сочетания "вода – воск"краевой угол смачивания

составляет 108°, то есть значительно больше 90°. Это означает, что вода не будет растекаться по поверхности, а соберётся в

капли.

Когда древесина покрывается воском, её поверхность становится гидрофобной, и угол смачивания увеличивается. Вода перестаёт

впитываться в поры древесины и скатывается с поверхности. Таким образом, намокание древесины после натирания воском

значительно уменьшится.

Ошибка.

Попробуйте повторить позже

Такое свойство грунта, как его промерзание, — важный фактор, который следует учитывать при возведении нового

жилого или промышленного объекта. Скорость и глубина промерзания грунта зависят от многих составляющих: от

типа породы (см. таблицу); природной влажности; значений отрицательных температур; наличия снегового покроя

и др. Знание этого показателя необходимо, если вы хотите возвести прочный и долговечный фундамент для дома,

построить зимний водопровод.

| Город | Глубина промерзания грунта, м | ||

| Суглинки и глины | Песок мелкий, супесь | Песок крупный, гравелистый | |

| Архангельск | 1,56 | 1,90 | 2,04 |

| Вологда | 1,43 | 1,74 | 1,86 |

| Екатеринбург | 1,57 | 1,91 | 2,04 |

| Казань | 1,43 | 1,75 | 1,87 |

| Курск | 1,06 | 1,29 | 1,38 |

| Москва | 1,10 | 1,34 | 1,44 |

Для функционирования водопровода в зимнее время трубы укладывают в грунт ниже уровня промерзания земли.

Трубы, как правило, утенляют полипропиленовыми чехлами. Однако всегда существует участок водопровода, под-

водящий воду непосредственно в дом и нуждающийся в дополнительной защите от промерзания. Одним из решений

в этом случае является использование па этом участке водопровода специального кабеля, который помещается в

трубу и подогревает на этом участке воду.

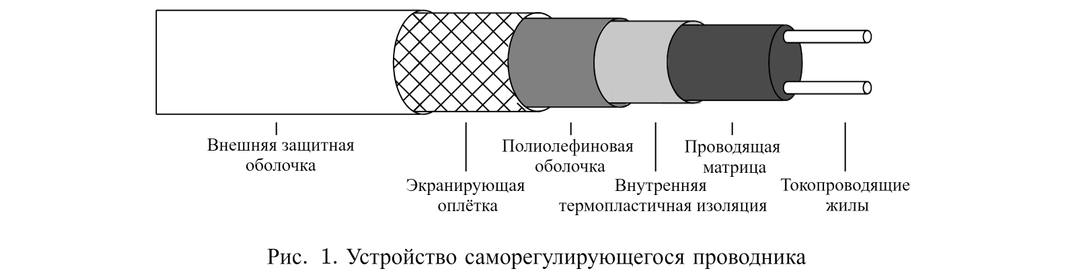

Саморегулирующий греющий кабель — разновидность нагревательных проводников, которые способны самостоя-

тельно изменять выделение тепла в зависимости от температуры окружающей среды. Устройство саморегулирую-

щего проводника представлено на рисунке 1

Основным устройством в конструкции является нагревательная проводящая матрица. Отдельные участки (нагре-

вательные элементы) матрицы подсоединяются параллельно к токопроводящим медным проводникам, которые,

в свою очередь, подключены к внешнему источнику тока. Принцип работы полимерной матрицы заключается в

следующем: при уменьшении температуры на любом участке матрицы электрическое сопротивление уменьшается.

Потребляемая мощность при этом увеличивается, и элемент нагревается до более высокой температуры. И наоборот,

при нагревании матрицы потребляемая мощность начинает снижаться. Таким образом достигается терморегуляция

(рис. 2)

Слои изоляции, защитной экранирующей оплётки, внешней оболочки выполняют функции термозащиты, а также

защиты от механических и электромагнитных внешних воздействий.

Зависит ли и, если зависит, тот как, глубина промерзания почвы от высоты снежного покрова при прочих равных условиях? Ответ поясните.

Источники:

Снег характеризуется низкой теплопроводностью. В мороз снежный покров будет препятствовать процессу теплообмена между более

нагретой почвой и холодным воздухом.

А значит, глубина промерзания уменьшается с увеличением высоты снежного покрова.

| Критерии оценивания выполнения задачи | Баллы |

| Представлен правильный ответ на вопрос, и приведено достаточное обоснование, не содержащее ошибок | 2 |

| Представлен правильный ответ на поставленный вопрос, но его обоснование некорректно или отсутствует. | 1 |

|

ИЛИ

| |

| Представлены корректные рассуждения, приводящие к правильному ответу, но ответ явно не сформулирован | |

| Представлены общие рассуждения, не относящиеся к ответу на поставленный вопрос. | 0 |

|

ИЛИ

| |

| Ответ на вопрос неверен, независимо от того, что рассуждения правильны, или неверны, или отсутствуют. | |

| Максимальный балл | 2 |

Ошибка.

Попробуйте повторить позже

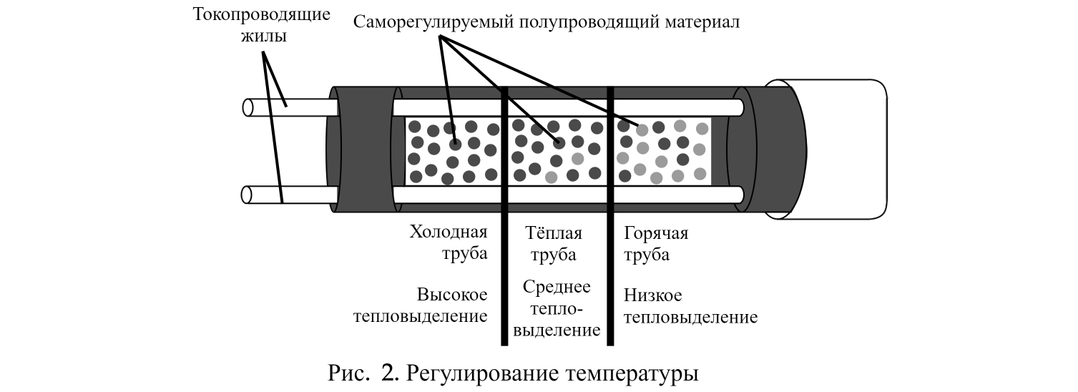

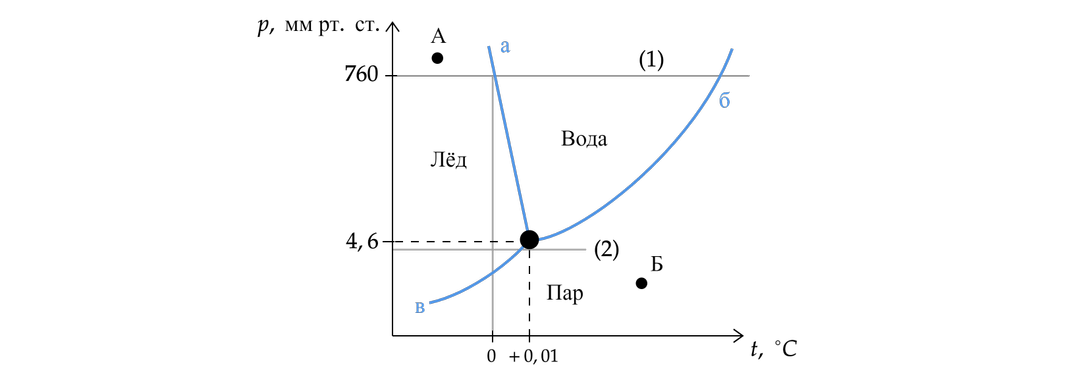

Можно создать условия, при которых пар, жидкость и твёрдое состояние одного вещества попарно сосуществуют, находясь в равновесии. Могут ли находиться в равновесии сразу все три агрегатных состояния? Такая точка на диаграмме «давление – температура» (см. рисунок 1) существует. Её называют тройной точкой.

Если поместить в закрытый сосуд, в котором создан вакуум

и поддерживается температура 0 °С, воду с плавающим льдом,

то в свободное пространство начнут поступать водяные (и «ледяные») пары.

Рисунок 1

При давлении 4,6 мм рт. ст. наступит состояние динамического равновесия, когда количество испарившихся воды и льда равно количеству сконденсировавшегося за это же время пара. Теперь три фазы – лёд, вода

и пар – будут в состоянии равновесия. Эта точка и есть тройная.

Кривые на рисунке – это линии термодинамического (теплового) равновесия между льдом и паром (кривая «в»), льдом и водой (кривая «а»), водой и паром (кривая «б»). Три кривые пересекаются в тройной точке

и делят диаграмму на три области: «лёд», «вода» и «водяной пар».

Диаграмма существования фаз позволяет сразу же ответить на вопрос, что произойдёт с веществом при нагревании или сжатии.

Можно ли лёд, находящийся в состоянии, соответствующем точке А на диаграмме, перевести в пар, минуя жидкое состояние? Ответ поясните.

Источники:

Точка А на диаграмме находится над кривой "в которая соответствует равновесию между твёрдой (лёд) и газообразной (пар)

фазами.

Это означает, что при таких условиях вещество может сублимировать — переходить из твёрдого состояния сразу в газообразное,

минуя жидкость.

Если уменьшать давление при фиксированной температуре, лёд начнёт сублимироваться, превращаясь в пар.

Такой процесс можно наблюдать, например, в условиях низкого атмосферного давления, где лёд испаряется без

плавления.

Ошибка.

Попробуйте повторить позже

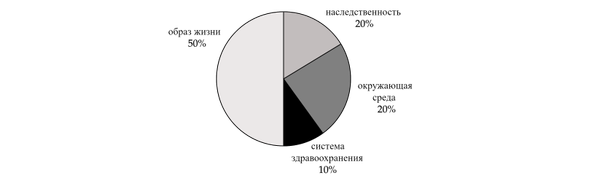

В последнее столетие человечество в полной мере осознало, что многие болезни непосредственно связаны с загрязнением атмосферы и водных ресурсов, с недоброкачественными продуктами.

Зависимость здоровья населения от разных факторов

Огромное количество загрязняющих веществ выбрасывается в окружающую среду в результате техногенных аварий и сбоев в системах технического обеспечения. Сотни тысяч автомобилей, курсирующих в больших городах, выбрасывают в воздух тонны углеводородов и других веществ, которые разлагаются под действием ультрафиолетовых лучей и образуют ядовитые туманы.

Отдельной проблемой является загрязнение поверхностных и подземных источников воды. В промышленно развитых странах наиболее часто в воде регистрируется повышенное содержание железа, фтора, марганца, хлоридов и др. Смыв с сельскохозяйственных полей азотных удобрений значительно повышает содержание в воде относительно безвредных нитратов, которые, однако, могут превращаться в опасные нитриты. Попав в кровь, нитриты соединяются с гемоглобином и тем самым резко уменьшают способность крови выполнять свою главную функцию.

Опасные для здоровья вещества с грунтовыми водами могут попадать в местные источники питьевого водоснабжения. Опасен также переход загрязняющих веществ из почвы в продукты питания. Интенсивное использование ядохимикатов в сельском хозяйстве приводит к накоплению пестицидов в почвах. В таких районах чаще, чем в других, рождаются дети, страдающие тяжёлыми заболеваниями, выше заболеваемость среди населения.

На рисунке представлены экспериментальные данные по выбросам оксида углерода и смертности от болезней сердца и органов дыхания в течение нескольких лет для одного из регионов. Какой вывод можно сделать по результатам представленных данных? Ответ поясните.

Источники:

Максимумы на кривой смертности следуют за максимумами выбросов оксида углерода через небольшие промежутки времени, значит выбросы оксида углерода влияют на смертность людей от болезней сердца и органов дыхания.

| Критерии оценивания выполнения задачи | Баллы |

| Представлен правильный ответ на вопрос, и приведено достаточное обоснование, не содержащее ошибок | 2 |

| Представлен правильный ответ на поставленный вопрос, но его обоснование некорректно или отсутствует. | 1 |

|

ИЛИ

| |

| Представлены корректные рассуждения, приводящие к правильному ответу, но ответ явно не сформулирован | |

| Представлены общие рассуждения, не относящиеся к ответу на поставленный вопрос. | 0 |

|

ИЛИ

| |

| Ответ на вопрос неверен, независимо от того, что рассуждения правильны, или неверны, или отсутствуют. | |

| Максимальный балл | 2 |

Ошибка.

Попробуйте повторить позже

По своим физическим свойствам и молекулярной структуре твёрдые тела разделяются на два класса –– аморфные и кристаллические.

В кристаллических телах частицы располагаются в строгом порядке, образуя пространственные периодически повторяющиеся структуры во всем объёме тела. Для наглядного представления таких структур используются пространственные кристаллические решётки, в узлах которых располагаются центры атомов или молекул данного вещества. Часто кристаллическая решётка строится из ионов (положительно и отрицательно заряженных) атомов, которые входят в состав молекулы данного вещества. Например, решётка поваренной соли NaCl содержит ионы Na+ и Cl–– (рисунок 1).

Рисунок 1

Физические свойства кристаллических тел неодинаковы в различных направлениях (это свойство кристаллов называется анизотропностью), но совпадают в параллельных направлениях. Анизотропия механических, тепловых, электрических и оптических свойств кристаллов объясняется тем, что при упорядоченном расположении атомов, молекул или ионов силы взаимодействия между ними и межатомные расстояния оказываются неодинаковыми по различным направлениям.

Характерной особенностью аморфных тел является их изотропность, т.е. независимость всех физических свойств от направления. Молекулы

и атомы в изотропных твёрдых телах располагаются хаотично (см. рисунок 2).

Рисунок 2

По своей структуре аморфные тела очень близки к жидкостям. Примерами аморфных тел могут служить стекло, различные затвердевшие смолы (янтарь), пластики и т.д. У аморфных тел нет определённой температуры плавления. Если аморфное тело нагревать, то оно постепенно размягчается, и переход в жидкое состояние занимает значительный интервал температур.

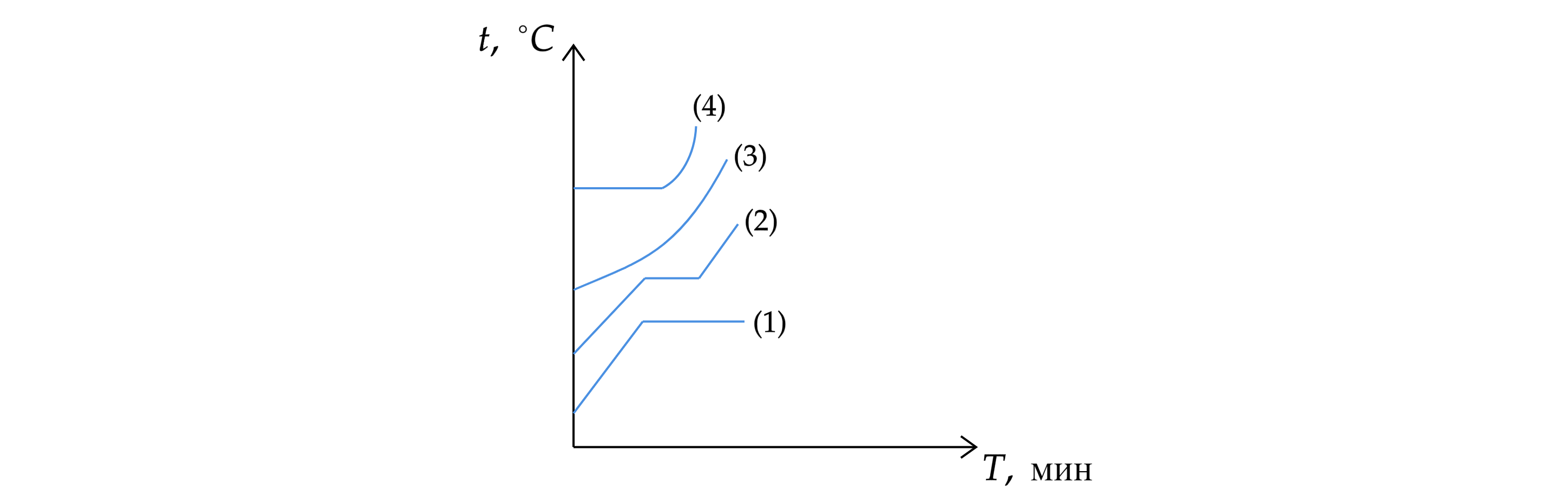

На рисунке представлены процессы нагревания с переходом в жидкое состояние для четырёх веществ, первоначально находившихся в твёрдом состоянии.

Какой график соответствует аморфному веществу? Ответ поясните.

Источники:

График под номером 3 соответствует аморфному веществу.

По своей структуре аморфные тела очень близки к жидкостям. Примерами аморфных тел могут служить стекло, пластики и т. д. У

аморфных тел нет определённой температуры плавления. Если аморфное тело нагревать, то оно постепенно размягчается, и переход

в жидкое состояние занимает значительный интервал температур.

| Критерии оценивания выполнения задачи | Баллы |

| Представлен правильный ответ на вопрос, и приведено достаточное обоснование, не содержащее ошибок | 2 |

| Представлен правильный ответ на поставленный вопрос, но его обоснование некорректно или отсутствует. | 1 |

|

ИЛИ

| |

| Представлены корректные рассуждения, приводящие к правильному ответу, но ответ явно не сформулирован | |

| Представлены общие рассуждения, не относящиеся к ответу на поставленный вопрос. | 0 |

|

ИЛИ

| |

| Ответ на вопрос неверен, независимо от того, что рассуждения правильны, или неверны, или отсутствуют. | |

| Максимальный балл | 2 |

Ошибка.

Попробуйте повторить позже

Согласно условиям плавания, тело тонет в жидкости, если средняя плотность этого тела больше плотности жидкости. Так, металлическая скрепка должна утонуть в воде (плотность металла больше плотности воды). Однако если скрепку осторожно поместить на поверхность воды (рисунок 1), то она не тонет. Поверхность воды работает как некая упругая плёнка.

Рисунок 1

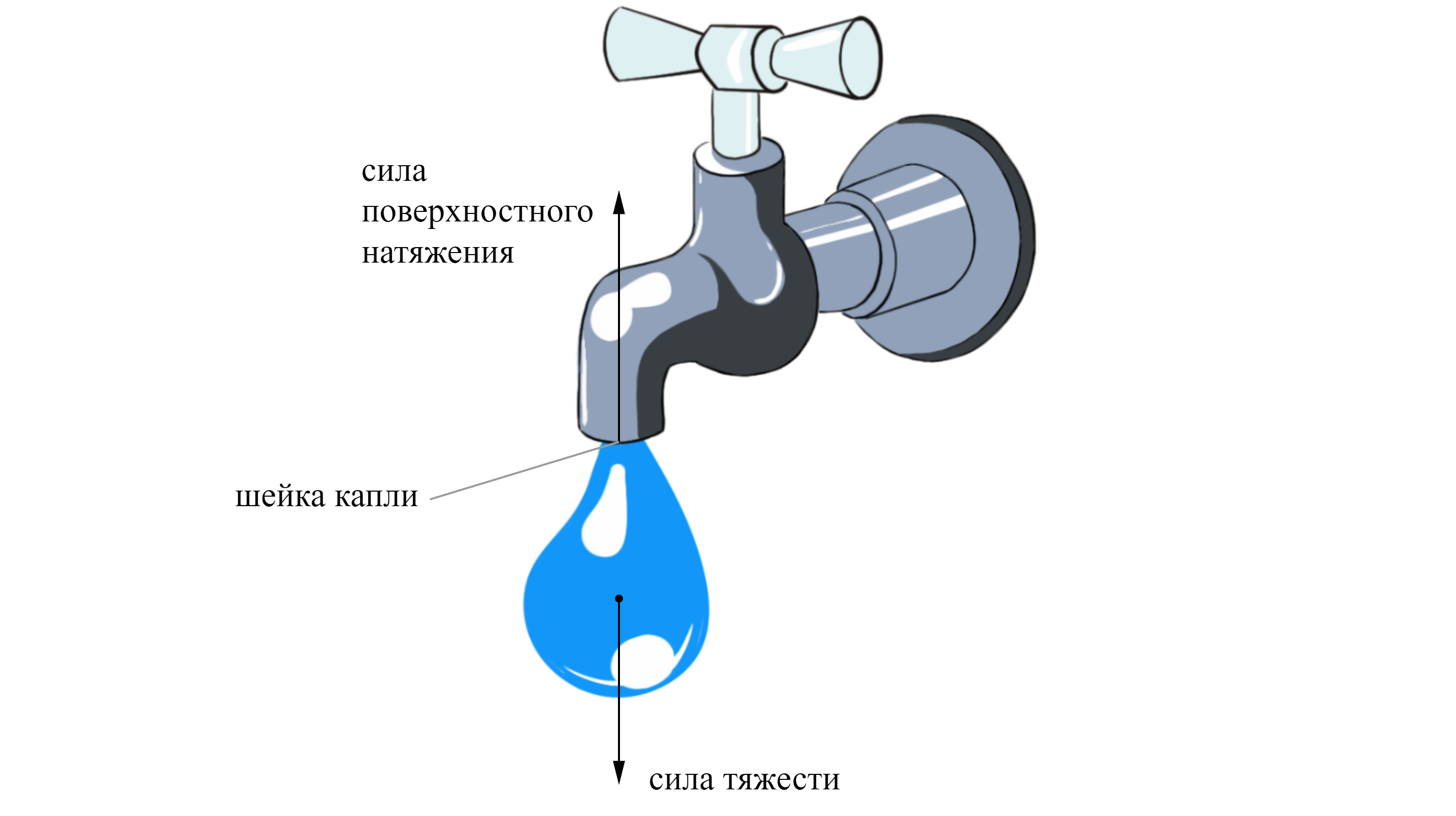

Объясняется этот опыт следующим образом. Молекулы воды на глубине окружены соседними молекулами со всех сторон. На поверхности же молекулы воды притягиваются к соседним молекулам только сбоку и снизу. В результате возникают силы, заставляющие поверхность воды сжиматься. Именно поверхностное натяжение является причиной образования капель почти сферической формы, поскольку наименьшую площадь поверхности при неизменном объёме имеет шар.

Рисунок 2

Поверхностное натяжение в жидкости характеризуется коэффициентом поверхностного натяжения (сила поверхностного натяжения пропорциональна коэффициенту поверхностного натяжения). Коэффициент зависит от природы жидкости, а также от её температуры.

Значения коэффициента поверхностного натяжения для некоторых жидкостей представлены в таблице.

| Жидкость | Температура, °С | Коэффициент поверхностного натяжения, мН/м |

| Вода | 0 | 76 |

| 20 | 73 | |

| 50 | 68 | |

| 100 | 59 | |

| Керосин | 0 | 29 |

| 20 | 24 | |

| Мыльный раствор | 20 | 40 |

| Ртуть | 20 | 472 |

Сила поверхностного натяжения жидкости, направленная по касательной к поверхности жидкости в районе «шейки» капли (см. рисунок) влияет на массу капли, которая отрывается от отверстия крана. По мере роста размера капли сила тяжести, действующая на неё, увеличивается, и в тот момент, когда она превышает уравновешивающую её силу поверхностного натяжения, капля отрывается.

Будет ли изменяться, и если будет, то как, масса падающих из неплотно закрытого крана самовара капель воды по мере остывания самовара? Прочие условия неизменны. Ответ поясните.

Источники:

Да, масса будет изменяться. Капля отрывается тогда, когда её вес достаточен для разрыва поверхностной плёнки образующейся капли. Чем больше поверхностное натяжение, тем капля тяжелее. Известно, что с понижением температуры поверхностное натяжение увеличивается, следовательно, при остывании воды в самоваре вес капель будет расти.

| Критерии оценивания выполнения задачи | Баллы |

| Представлен правильный ответ на вопрос, и приведено достаточное обоснование, не содержащее ошибок | 2 |

| Представлен правильный ответ на поставленный вопрос, но его обоснование некорректно или отсутствует. | 1 |

|

ИЛИ

| |

| Представлены корректные рассуждения, приводящие к правильному ответу, но ответ явно не сформулирован | |

| Представлены общие рассуждения, не относящиеся к ответу на поставленный вопрос. | 0 |

|

ИЛИ

| |

| Ответ на вопрос неверен, независимо от того, что рассуждения правильны, или неверны, или отсутствуют. | |

| Максимальный балл | 2 |

Ошибка.

Попробуйте повторить позже

Кипением называется процесс образования большого количества пузырьков пара, всплывающих и лопающихся на поверхности жидкости при её нагревании. На самом деле микроскопические пузырьки присутствуют

в природной воде всегда, но их размеры растут, и пузырьки становятся заметны только при кипении. Одной из причин того, что в жидкости всегда есть микропузырьки, является следующая. Жидкость, когда её наливают в сосуд, вытесняет оттуда воздух, но полностью этого сделать не может, и его маленькие пузырьки остаются в микротрещинах и неровностях внутренней поверхности сосуда. Кроме того, в воде обычно содержатся микропузырьки пара и воздуха, прилипшие к мельчайшим частицам пыли.

Жидкость, очищенная от микропузырьков, может существовать при температуре, превышающей температуру кипения. Такая жидкость называется перегретой. Перегретая жидкость находится в неустойчивом состоянии, и процесс закипания в ней может развиваться взрывообразно, если в жидкость попадают частицы, которые могут служить центрами парообразования. Например, если через перегретую жидкость пролетает заряженная частица, то образующиеся вдоль её траектории ионы становятся центрами парообразования. На основе этого эффекта, открытого Д. Глезером, в 1953 г. была создана пузырьковая камера –– прибор для регистрации элементарных частиц. След (трек) заряженной частицы, пролетающей через камеру с перегретой жидкостью, виден на фотографии как линия, вдоль которой образуются пузырьки.

Длина пробега частицы (длина трека) зависит от заряда, массы, начальной энергии частицы и плотности среды, в которой проходит движение. Длина пробега увеличивается с возрастанием начальной энергии частицы и уменьшением плотности среды. При одинаковой начальной энергии тяжёлые частицы обладают меньшими скоростями, чем лёгкие. Медленно движущиеся частицы взаимодействуют с атомами среды более эффективно и быстрее растрачивают имеющийся у них запас энергии, то есть длина их трека будет меньше.

В одном из двух одинаковых сосудов при комнатной температуре и нормальном атмосферном давлении находится свеженалитая сырая вода, в другом – такое же количество воды, подвергшейся предварительному длительному кипячению. В каком из сосудов при нагревании на одинаковых плитках вода закипит быстрее? Ответ поясните.

Источники:

Свеженалитая сырая вода закипит быстрее, так как она больше насыщена пузырьками воздуха, соответственно при достижении одинаковых температур с кипячёной водой, у сырой масса станет резко меньше (пузырьки испарятся), соответственно достигнуть кипения ей будет легче.

| Критерии оценивания выполнения задачи | Баллы |

| Представлен правильный ответ на вопрос, и приведено достаточное обоснование, не содержащее ошибок | 2 |

| Представлен правильный ответ на поставленный вопрос, но его обоснование не является достаточным, хотя содержит указание на физические явления (законы), причастные к обсуждаемому вопросу. | 1 |

|

ИЛИ

| |

| Представлены корректные рассуждения, приводящие к правильному ответу, но ответ явно не сформулирован | |

| Представлены общие рассуждения, не относящиеся к ответу на поставленный вопрос. | 0 |

|

ИЛИ

| |

| Ответ на вопрос неверен, независимо от того, что рассуждения правильны, или неверны, или отсутствуют. | |

| Максимальный балл | 2 |

Ошибка.

Попробуйте повторить позже

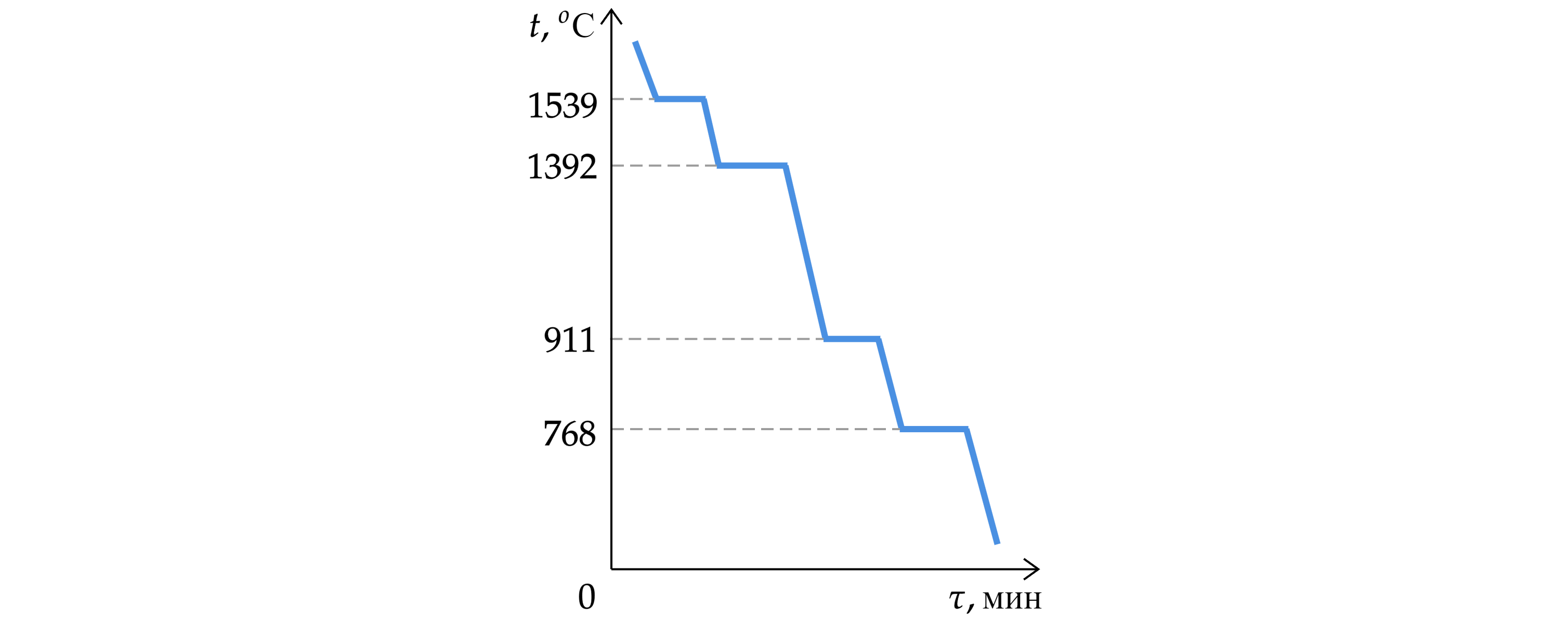

Металлы представляют собой поликристаллические тела, состоящие из большого числа мелких (10–1–10–5 см), хаотично ориентированных по отношению друг к другу кристаллов.

Многие металлы (в том числе железо) в зависимости от температуры могут существовать в разных кристаллических формах или, как их называют, в разных полиморфных модификациях. В результате полиморфного превращения атомы кристаллического тела, имеющего решётку одного типа, перестраиваются таким образом, что образуется кристаллическая решётка другого типа (см. рисунок).

Примеры полиморфных модификаций железа (α-железо

и γ-железо)

Полиморфное превращение – обратимый процесс; он происходит как при нагреве, так и при охлаждении твёрдого тела. Вновь образующиеся полиморфные модификации являются следствием возникновения центров кристаллизации и роста кристаллов, подобно кристаллизации из жидкого состояния.

Превращение одной полиморфной формы в другую при нагреве чистого металла сопровождается поглощением тепла и происходит при постоянной температуре (аналогично процессу плавления). На термической кривой (в координатах температура – время) превращение отмечается горизонтальным участком. При охлаждении происходит выделение тепла при той же температуре, что и при нагреве. Температура, при которой происходит переход из одного типа кристаллической решётки в другой, носит название температуры полиморфного превращения.

Так как полиморфные модификации вещества отличаются внутренней структурой, то свойства их различны. Полиморфные превращения сопровождаются скачкообразным изменением всех свойств металлов или сплавов: удельного объёма, теплоёмкости, тепло- и электропроводности, магнитных, механических и химических свойств.

Ярким примером полиморфизма у неметаллических материалов является наличие двух кристаллографических модификаций чистого углерода, известных как алмаз и графит. Оба материала являются идентичными по химическому составу и отличаются лишь кристаллической структурой. В результате свойства алмаза и графита оказываются существенно различными. Графит – это мягкий, хрупкий и непрозрачный материал, в то время как алмаз является одним из наиболее твёрдых минералов, встречающихся в природе, и, как правило, прозрачен.

На рисунке представлен график зависимости температуры от времени в процессе охлаждения железа. Первоначально железо

находилось в жидком. состоянии, температура плавления железа равна Скорость отвода тепла в процессе охлаждения

оставалась постоянной. Сколько полиморфных превращений кристаллического железа наблюдалось в процессе охлаждения? Ответ

поясните.

Источники:

1. Три полиморфных превращения.

2. При полиморфных превращениях идёт перестройка кристаллической решётки, что на графике отражается как горизонтальная

ступенька. Горизонтальная ступенька при соответствует процессу перехода железа из жидкой фазы в кристаллическую,

остальные три перехода (при

и

) — полиморфные превращения.

| Критерии оценивания выполнения задачи | Баллы |

| Представлен правильный ответ на вопрос, и приведено достаточное обоснование, не содержащее ошибок | 2 |

| Представлен правильный ответ на поставленный вопрос, но его обоснование некорректно или отсутствует. | 1 |

|

ИЛИ

| |

| Представлены корректные рассуждения, приводящие к правильному ответу, но ответ явно не сформулирован | |

| Представлены общие рассуждения, не относящиеся к ответу на поставленный вопрос. | 0 |

|

ИЛИ

| |

| Ответ на вопрос неверен, независимо от того, что рассуждения правильны, или неверны, или отсутствуют. | |

| Максимальный балл | 2 |

Ошибка.

Попробуйте повторить позже

Можно создать условия, при которых пар, жидкость и твёрдое состояние одного вещества попарно сосуществуют, находясь в равновесии. Могут ли находиться в равновесии сразу все три агрегатных состояния? Такая точка на диаграмме «давление – температура» (см. рисунок 1) существует. Её называют тройной точкой.

Если поместить в закрытый сосуд, в котором создан вакуум

и поддерживается температура 0 °С, воду с плавающим льдом,

то в свободное пространство начнут поступать водяные (и «ледяные») пары.

Рисунок 1

При давлении 4,6 мм рт. ст. наступит состояние динамического равновесия, когда количество испарившихся воды и льда равно количеству сконденсировавшегося за это же время пара. Теперь три фазы – лёд, вода

и пар – будут в состоянии равновесия. Эта точка и есть тройная.

Кривые на рисунке – это линии термодинамического (теплового) равновесия между льдом и паром (кривая «в»), льдом и водой (кривая «а»), водой и паром (кривая «б»). Три кривые пересекаются в тройной точке

и делят диаграмму на три области: «лёд», «вода» и «водяной пар».

Диаграмма существования фаз позволяет сразу же ответить на вопрос, что произойдёт с веществом при нагревании или сжатии.

Можно ли пар, находящийся в состоянии, соответствующем точке Б на диаграмме, перевести в воду, не меняя температуры? Ответ поясните.

Источники:

Точка Б расположена под кривой "б которая соответствует равновесию между водой и паром.

Это означает, что при таких условиях вещество может находиться как в газообразной (пар), так и в жидкой (вода)

фазе.

Если увеличить давление, но оставить температуру неизменной, произойдёт конденсация пара, и он превратится в

воду.

Этот процесс полностью соответствует фазовым переходам: при повышении давления молекулы воды сближаются, и вещество

переходит в более плотное состояние – жидкость.

Ошибка.

Попробуйте повторить позже

В 1828 г. английский ботаник Роберт Броун заметил, что взвешенные в воде мельчайшие частицы вещества находятся в непрерывном движении. Они то удаляются, то приближаются друг к другу, то поднимаются вверх, то опускаются вниз. Обнаруженное учёным движение взвешенных частиц стало называться броуновским движением.

В конце XIX в. исследование броуновского движения приобрело огромное теоретическое значение и привлекло внимание многих физиков-теоретиков. В рамках сформировавшихся к тому времени представлений о молекулярном строении вещества это движение получило вполне логичное объяснение: броуновская частица движется благодаря нескомпенсированным ударам со стороны непрерывно движущихся молекул жидкости. Однако никаких прямых измерений скорости движения молекул на тот момент времени не существовало.

В 1920 г. Отто Штерн провел опыты по исследованию средней скорости движения молекул. Устройство прибора Штерна схематично представлено на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема опыта Штерна

Прибор состоял из двух расположенных вертикально цилиндров радиусом r и R, пространство внутри которых непрерывно откачивалось до очень низкого давления. По общей оси 1 цилиндров располагалась платиновая нить, покрытая тонким слоем серебра. При пропускании по платиновой нити электрического тока она нагревалась до высокой температуры. Серебро начинало испаряться, и его атомы разлетались, равномерно оседая на внутренней поверхности малого цилиндра. Щель 2

в стенке малого цилиндра выделяла узкий пучок молекул, которые долетали до внутренней поверхности большого цилиндра и «прилипали» к ней, образуя налёт серебра в виде узкой вертикальной полоски N.

Если весь прибор приводился в быстрое вращение с угловой скоростью ω, то налёт серебра смещался и давал более размытую полоску M шириной х.

Длина ρ дуги МN равна пути, проходимому точками большого цилиндра за время t полёта молекулы от щели до стенки большого цилиндра. Если обозначить через u скорость движения точек большого цилиндра, то получим уравнение, из которого можно определить скорость движения молекул v:

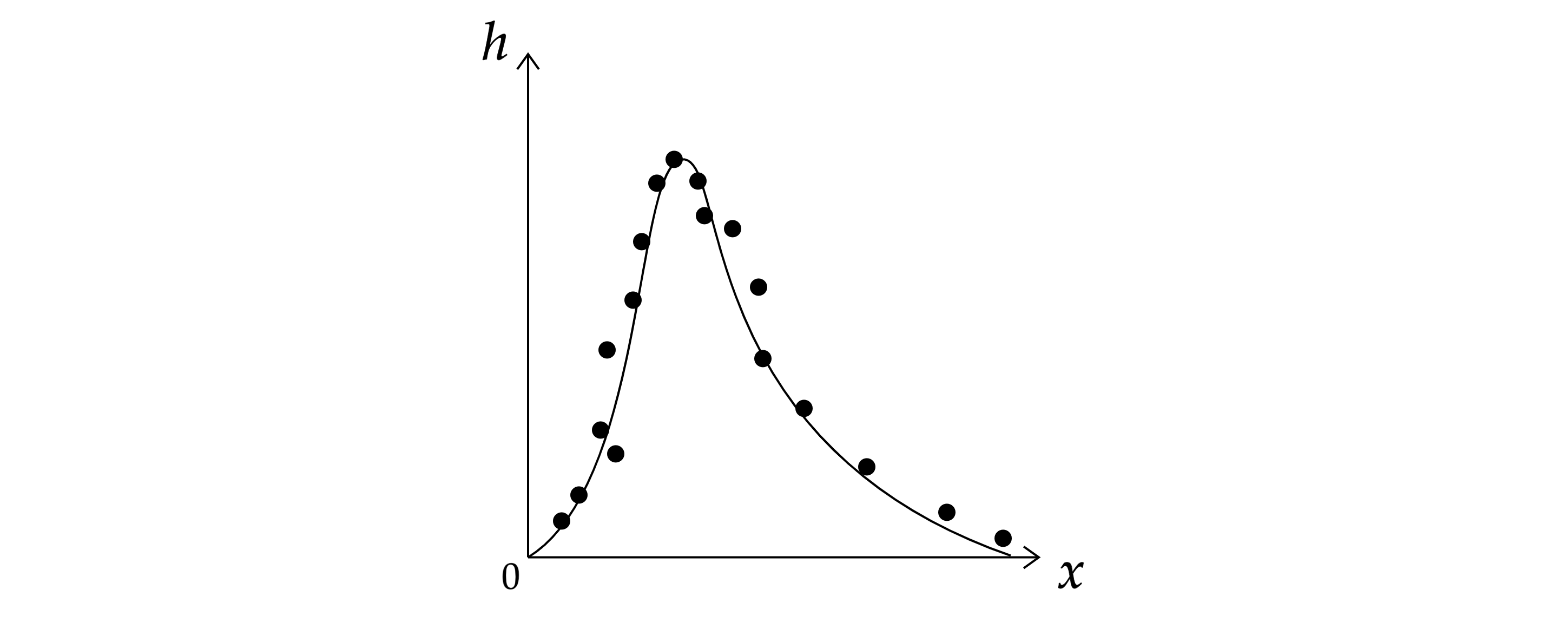

На рисунке 2 представлены экспериментальные данные по толщине осевшего слоя молекул, измеренные в различных точках в

пределах ширины

полоски

.

Рисунок 2

Можно ли на основании проведённого исследования утверждать, что при заданной температуре все молекулы серебра движутся с

одинаковой по модулю скоростью? Ответ поясните.

Источники:

Если бы все молекулы серебра двигались с одной и той же скоростью, то они бы прилетали в одну и ту же точку на стенке

цилиндра. В этом случае серебро осело бы в виде очень узкой, чёткой полоски, и график (толщина слоя в зависимости от

положения) имел бы один резкий пик.

Но на графике видно, что:

серебро осело в виде широкой полоски; толщина слоя меняется по положению

и плавно убывает — это значит, что молекулы

прилетали в разные точки.

Это возможно только если молекулы имели разные скорости. Быстрые молекулы долетают раньше и дальше, медленные — позже и

ближе.

| Критерии оценивания выполнения задачи | Баллы |

| Представлен правильный ответ на вопрос, и приведено достаточное обоснование, не содержащее ошибок | 2 |

| Представлен правильный ответ на поставленный вопрос, но его обоснование не является достаточным, хотя содержит указание на физические явления (законы), причастные к обсуждаемому вопросу. | 1 |

|

ИЛИ

| |

| Представлены корректные рассуждения, приводящие к правильному ответу, но ответ явно не сформулирован | |

| Представлены общие рассуждения, не относящиеся к ответу на поставленный вопрос. | 0 |

|

ИЛИ

| |

| Ответ на вопрос неверен, независимо от того, что рассуждения правильны, или неверны, или отсутствуют. | |

| Максимальный балл | 2 |

Ошибка.

Попробуйте повторить позже

Согласно условиям плавания тело тонет в жидкости, если средняя плотность этого тела больше плотности жидкости. Так, металлическая скрепка должна утонуть в воде (плотность металла больше плотности воды). Однако если скрепку осторожно поместить на водную поверхность (см. рисунок 1), то она не тонет. Поверхность воды работает как некая упругая плёнка.

Рисунок 1

Объясняется этот опыт следующим образом. Молекулы воды на глубине окружены соседними молекулами со всех сторон. На поверхности же молекулы воды притягиваются к соседним только сбоку и снизу. В результате возникают силы, заставляющие поверхность воды сжиматься до минимально возможных значений площади.

Поверхностное натяжение в жидкости характеризуется коэффициентом поверхностного натяжения (сила поверхностного натяжения пропорциональна коэффициенту поверхностного натяжения). Коэффициент зависит от природы жидкости, а также от её температуры.

Значения коэффициента поверхностного натяжения для некоторых жидкостей представлены в таблице.

| Жидкость | Температура, °С | Коэффициент поверхностного натяжения, мН/м |

| Вода | 0 | 76 |

| 20 | 73 | |

| 50 | 68 | |

| 100 | 59 | |

| Керосин | 0 | 29 |

| 20 | 24 |

Космонавт, находящийся в невесомости на космическом корабле, выдавил из тюбика жидкость. Какую форму приняла жидкость? Ответ поясните.

Источники:

На Земле жидкость принимает форму, зависящую от гравитации, так как силы тяжести и поверхностного натяжения

взаимодействуют друг с другом. В невесомости сила тяжести отсутствует, поэтому жидкость принимает форму, определяемую

поверхностным натяжением.

Поверхностное натяжение стремится уменьшить поверхность жидкости. Наименьшая возможная площадь поверхности при данном

объёме соответствует сфере.

Ошибка.

Попробуйте повторить позже

Гейзеры (горячие источники, периодически выбрасывающие фонтаны горячей воды и пара) располагаются вблизи действующих или недавно уснувших вулканов. Для извержения гейзеров необходима теплота, поступающая от вулканов.

Чтобы понять физику гейзеров, вспомним, что температура кипения воды зависит от давления (см. рисунок 1).

Представим себе 20-метровую гейзерную трубку, наполненную горячей водой. По мере увеличения глубины температура воды растёт. Одновременно возрастает и давление: оно складывается из атмосферного давления

и давления столба воды в трубке. При этом везде по длине трубки температура воды оказывается несколько ниже температуры кипения, соответствующей давлению на той или иной глубине.

Теперь предположим, что по одному из боковых протоков в трубку поступила порция пара. Пар вошёл в трубку и поднял воду до некоторого нового уровня, а часть её вылилась из трубки в бассейн. При этом температура поднятой воды может оказаться выше температуры кипения при новом давлении, и тогда вода немедленно закипает. При кипении образуется пар, который ещё выше поднимает воду, заставляя её выливаться в бассейн.

В гейзерную трубку из бокового протока поступила порция пара. Часть воды вылилась, и над паром остался столб воды высотой 10

м. Вода на этой глубине находится при температуре 125 °С. Атмосферное давление Па. Закипит или нет поднятая паром вода?

Ответ поясните.

Источники:

Определим давление на глубине 10 м.

Давление в жидкости определяется законом гидростатики:

где - атмосферное давление,

- плотность воды,

- высота столба воды.

Подставим числа и высчитаем давление

По графику зависимости температуры кипения воды от давления видно, что при давлении 2 кПа вода кипит примерно при

120°C.

Наша вода имеет температуру 125°C, что выше температуры кипения при данном давлении.

Поскольку температура воды выше температуры кипения при текущем давлении, вода начнёт интенсивно кипеть, образуя

пар.

Это приведёт к выбросу воды и пара из гейзера.

Ошибка.

Попробуйте повторить позже

Гейзеры (горячие источники, периодически выбрасывающие фонтаны горячей воды и пара) располагаются вблизи действующих или недавно уснувших вулканов. Для извержения гейзеров необходима теплота, поступающая от вулканов.

Чтобы понять физику гейзеров, вспомним, что температура кипения воды зависит от давления (см. рисунок 1).

Представим себе 20-метровую гейзерную трубку, наполненную горячей водой. По мере увеличения глубины температура воды растёт. Одновременно возрастает и давление: оно складывается из атмосферного давления

и давления столба воды в трубке. При этом везде по длине трубки температура воды оказывается несколько ниже температуры кипения, соответствующей давлению на той или иной глубине.

Теперь предположим, что по одному из боковых протоков в трубку поступила порция пара. Пар вошёл в трубку и поднял воду до некоторого нового уровня, а часть её вылилась из трубки в бассейн. При этом температура поднятой воды может оказаться выше температуры кипения при новом давлении, и тогда вода немедленно закипает. При кипении образуется пар, который ещё выше поднимает воду, заставляя её выливаться в бассейн.

В гейзерную трубку из бокового протока поступила порция пара. Часть воды вылилась, и над паром остался столб воды

высотой 10 м. Вода на этой глубине находится при температуре 100 °С. Атмосферное давление Па. Закипит или нет

поднятая паром вода? Ответ поясните.

Источники:

Определим давление на глубине 10 м.

Давление в жидкости определяется законом гидростатики:

где - атмосферное давление,

- плотность воды,

- высота столба

воды.

Подставим числа и высчитаем давление

По графику зависимости температуры кипения воды от давления видно, что при давлении 2 кПа вода кипит примерно

при 120°C.

Наша вода имеет температуру 100 °C, что ниже температуры кипения при данном давлении.

Поскольку температура воды ниже температуры кипения при текущем давлении, вода не начнёт интенсивно кипеть,

образуя пар.

Ошибка.

Попробуйте повторить позже

Согласно существующим оценкам в XX в. в среднем температура воздуха у поверхности Земли повысилась за 100 лет на 0,5 °С. С увеличением средней глобальной температуры приземного слоя воздуха связывают рост экстремальных климатических явлений: необычный размах колебаний температуры, увеличение частоты штормов, необычайные и внесезонные осадки и др.

В настоящее время остаётся открытым вопрос о том, какой вклад в этот процесс внесла хозяйственная деятельность человека, а какой можно объяснить естественными климатическими изменениями.

Ряд учёных объясняют потепление ростом концентрации парниковых газов: углекислого газа, метана, хлорфторуглеродов, оксидов азота. Парниковый эффект работает следующим образом. Часть светового излучения Солнца, прошедшая через атмосферу, нагревает земную поверхность. Нагретая поверхность остывает, испуская тепловое излучение, но это уже другое излучение –– инфракрасное. Почти прозрачная для видимого света атмосфера пропускает инфракрасное излучение значительно хуже. Парниковые газы поглощают инфракрасное излучение, что способствует нагреву нижних слоёв атмосферы.

За счёт сжигания ископаемого топлива ежегодно в атмосферу поступают миллиарды тонн СО2 (см. рисунок).

Рост всемирных выбросов углекислого газа во второй половине ХХ в.

Температура у поверхности Земли зависит не только от парниковых газов. В первую очередь она определяется отражательной способностью планеты –– альбедо (отношением отражённого планетой потока излучения к падающему на неё потоку). Альбедо зависит от многих факторов: наличия и состояния облачности, изменения ледников, времени года и, соответственно, от осадков.

В 90-х гг. XX в. стала очевидна значительная роль аэрозолей –– «облаков» мельчайших твёрдых и жидких частиц в атмосфере. Оксиды серы и азота, образующиеся при сжигании топлива, образуют в воздухе сульфатные и нитратные аэрозоли. Аэрозольные частицы служат ядрами конденсации атмосферной влаги, способствуя увеличению облачности, и тем самым увеличивают альбедо Земли.

Прозрачность для солнечных лучей в нижних слоях земной атмосферы зависит также от пожаров. Из-за пожаров в атмосферу поднимаются пыль и сажа, которые плотным экраном закрывают Землю и увеличивают альбедо поверхности.

Изменяется ли, и если изменяется, то как, альбедо Земли в период извержения вулканов? Ответ поясните.

Источники:

Да, альбедо Земли изменяется в период извержения вулканов, и увеличивается.

Из текста мы знаем, что:

Аэрозоли (мельчайшие твёрдые и жидкие частицы) в атмосфере увеличивают альбедо Земли, так как усиливают отражение

солнечного света.

В атмосфере аэрозоли могут образовываться, например, из оксидов серы и азота, выбрасываемых при сжигании

топлива.

Похожие по действию частицы (пыль, сажа и др.) также попадают в атмосферу при пожарах и закрывают Землю от солнечного

света, увеличивая отражение.

Извержения вулканов сопровождаются выбросами пепла, сернистых соединений и других аэрозольных частиц в атмосферу. Эти

вещества распыляются в верхних слоях атмосферы, образуют аэрозольный слой, который отражает часть солнечного излучения

обратно в космос.

| Критерии оценивания выполнения задачи | Баллы |

| Представлен правильный ответ на вопрос, и приведено достаточное обоснование, не содержащее ошибок | 2 |

| Представлен правильный ответ на поставленный вопрос, но его обоснование некорректно или отсутствует. | 1 |

|

ИЛИ

| |

| Представлены корректные рассуждения, приводящие к правильному ответу, но ответ явно не сформулирован | |

| Представлены общие рассуждения, не относящиеся к ответу на поставленный вопрос. | 0 |

|

ИЛИ

| |

| Ответ на вопрос неверен, независимо от того, что рассуждения правильны, или неверны, или отсутствуют. | |

| Максимальный балл | 2 |

Ошибка.

Попробуйте повторить позже

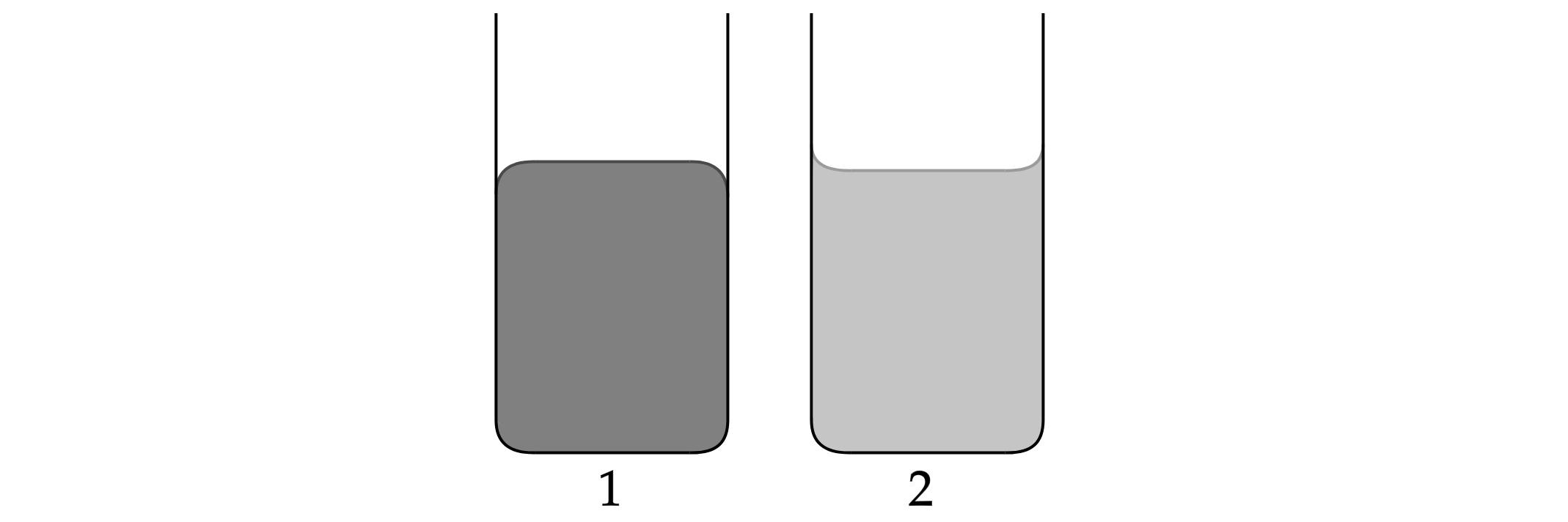

При соприкосновении жидкости с поверхностью твёрдого тела или другой жидкости возникает явление смачивания.

Для воды явление смачивания мы наблюдаем постоянно. Летом на листочках кустов и деревьев можно рассмотреть капельки росы. Они имеют форму шариков (рисунок 1), хотя, если собрать капли в руки, то вода тут же растекается. Из-за воскового налёта, остающегося на засушенных растениях, вода не проникает в стога сена и соломы.

Рисунок 1

Если из пипетки капнуть воду на различные поверхности, то можно наблюдать, как вода растекается на чистом стекле или дереве, но собирается в капли на парафине или «жирной» поверхности.

Способность воды смачивать или не смачивать различные материалы зависит от того, какие силы притяжения больше: между молекулами воды или между молекулами воды и твёрдого тела. Если силы притяжения между молекулами воды и твёрдого тела больше, чем между молекулами воды, то вода будет растекаться по поверхности твёрдого тела, т.е. смачивать поверхность. Если же молекулы воды притягиваются друг к другу сильнее, чем к молекулам твёрдого тела, то вода на поверхности этого тела будет собираться в капельки. В этом случае говорят, что вода не смачивает поверхность твёрдого тела.

Степень смачивания характеризуется величиной краевого угла смачивания (θ), образованного поверхностью твёрдого тела с касательной, проведённой к поверхности жидкости из точки её соприкосновения с поверхностью (рисунок 2).

Рисунок 2

Если величина краевого угла меньше или равна 90° (угол острый), то происходит смачивание жидкостью твёрдой поверхности. Если величина краевого угла больше 90° (угол тупой), то твёрдая поверхность не смачивается жидкостью.

Из-за смачивания наблюдается искривление свободной поверхности жидкости в сосудах по линии соприкосновения с поверхностью сосуда (рисунок 3).

Рисунок 3

Значения краевого угла смачивания θ для некоторых сочетаний «жидкость – твёрдое вещество» приведены в таблице.

| Жидкость | Твёрдое вещество | Краевой угол смачивания Q,° |

| Вода |

стекло

|

2 |

| парафин | 108 | |

| Ртуть | стекло | 140 |

В два одинаковых стеклянных сосуда налили воду и ртуть (см. рисунок). В каком сосуде находится ртуть? Ответ поясните.

Источники:

Если величина краевого угла меньше или равна 90° (угол острый), то происходит смачивание жидкостью твёрдой поверхности. Если величина краевого угла больше 90° (угол тупой), то твёрдая поверхность не смачивается жидкостью. Проанализируем таблицу из текста и наши рисунки: в левом сосуде краевой угол больше 90°, значит сосуд не смачивается данной жидкостью, смотрим в таблицу, у какой жидкости краевой угол больше 90° - у ртути. Приходим к выводу, что в 1 - ртуть, в 2 - вода.

| Критерии оценивания выполнения задачи | Баллы |

| Представлен правильный ответ на вопрос, и приведено достаточное обоснование, не содержащее ошибок | 2 |

| Представлен правильный ответ на поставленный вопрос, но его обоснование не является достаточным, хотя содержит указание на физические явления (законы), причастные к обсуждаемому вопросу. | 1 |

|

ИЛИ

| |

| Представлены корректные рассуждения, приводящие к правильному ответу, но ответ явно не сформулирован | |

| Представлены общие рассуждения, не относящиеся к ответу на поставленный вопрос. | 0 |

|

ИЛИ

| |

| Ответ на вопрос неверен, независимо от того, что рассуждения правильны, или неверны, или отсутствуют. | |

| Максимальный балл | 2 |

Ошибка.

Попробуйте повторить позже

В 1807 г. физик Ж. Гей-Люссак, изучавший свойства газов, поставил простой опыт. Давно было известно, что сжатый газ, расширяясь, охлаждается. Гей-Люссак заставил газ расширяться в пустоту –– в сосуд, воздух из которого был предварительно откачан (рисунок 1). К его удивлению, никакого понижения температуры не произошло, температура газа не изменилась. Исследователь не мог объяснить результат: почему один и тот же газ, одинаково сжатый, расширяясь, охлаждается, если его выпускать прямо в атмосферу, и не охлаждается, если его выпускать в пустой сосуд, где давление равно нулю.

В опыте Гей-Люссака в стеклянном двенадцатилитровом баллоне А находится воздух, из такого же баллона В воздух откачан. С и D –– чувствительные термометры. После открытия крана Е воздух перетекает в баллон В, пока в обоих баллонах не устанавливается одинаковое давление.

Объяснить опыт удалось немецкому врачу Роберту Майеру. У Майера возникла мысль, что работа и количество теплоты могут превращаться друг в друга. Эта замечательная идея сразу дала возможность Майеру сделать ясным загадочный результат в опыте Гей-Люссака: если количество теплоты и работа взаимно превращаются, то при расширении газа в пустоту, когда он не совершает никакой работы, так как нет никакой силы (давления), противодействующей увеличению его объёма, газ и не должен охлаждаться. Если же при расширении газа ему приходится совершать работу против внешнего давления, его температура должна понижаться.

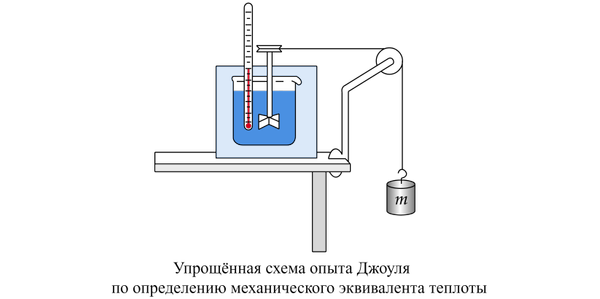

Замечательный результат Майера был много раз подтверждён прямыми измерениями. Особое значение имели опыты Джоуля, который измерял количество теплоты, необходимое для нагревания жидкости вращающейся в ней мешалкой (рисунок 2). Одновременно измерялись

и работа, затраченная на вращение мешалки, и количество теплоты, полученное жидкостью. Как ни менялись условия опыта (брались разные жидкости, разные сосуды и мешалки), результат был один и тот же: всегда работа, совершённая при падении груза, в пределах точности эксперимента равнялась количеству теплоты, выделившемуся в жидкости.

В одном из опытов Джоуля перемешивалось 7 кг воды. Мешалка приводилась в движение двумя грузами по 14 кг каждый, которые опускались на 2 м по вертикали. Затем Джоуль поднимал грузы вверх и повторял опыт. Изменится ли, и если изменится, то на сколько, температура воды при 20-кратном повторении опыта? Ответ поясните.

Источники:

"Как ни менялись условия опыта (брались разные жидкости, разные сосуды и мешалки), результат был один и тот же: всегда

работа, совершённая при падении груза, в пределах точности эксперимента равнялась количеству теплоты, выделившемуся в

жидкости". Значит температура воды повысится. Найдем работу: , количество теплоты,

которое пошло на нагрев:

, выразим изменение температуры:

| Критерии оценивания выполнения задачи | Баллы |

| Представлен правильный ответ на вопрос, и приведено достаточное обоснование, не содержащее ошибок | 2 |

| Представлен правильный ответ на поставленный вопрос, но его обоснование некорректно или отсутствует. | 1 |

|

ИЛИ

| |

| Представлены корректные рассуждения, приводящие к правильному ответу, но ответ явно не сформулирован | |

| Представлены общие рассуждения, не относящиеся к ответу на поставленный вопрос. | 0 |

|

ИЛИ

| |

| Ответ на вопрос неверен, независимо от того, что рассуждения правильны, или неверны, или отсутствуют. | |

| Максимальный балл | 2 |