.04 Банк ФИПИ

Ошибка.

Попробуйте повторить позже

Так что же это за общий признак, который определяет развитие всего живого?

Я приведу тебе ряд примеров, а ты постарайся найти в них то общее, о чём мы сейчас говорим.

Превращение зерна в полновесный колос…

Ход сёмги на нерест через тысячи вёрст и сотни порогов…

Удивительная метаморфоза: превращение неуклюжей мохнатой гусеницы в многоцветную бабочку, прихотливо, невесомо порхающую между цветов…

Догадался? Нет?

Тогда ещё один пример. Помнишь, как мы однажды шли с тобой по асфальтированной улице и вдруг увидели, как асфальт в одном месте вздыбился, вспучился и треснул. Подойдя к этому разлому асфальтброни, мы увидели, что под разломом торчит головка гриба шампиньона.

Думаю, теперь всё стало на место, всё тебе понятно; общее во всех этих случаях – это реализация себя, своих внутренних возможностей, своей сути. Все эти примеры говорят о неукротимой силе жизни, заложенной в семени, зерне, спорах. В каждом из этих случаев живое существо с невероятной силой стремится проявить себя до конца и стать именно тем, чем оно должно быть (а не застыть, отдыхая, в состоянии эмбриона).

Конечно, этот биологический закон распространяется и на людей. Человек, подобно всему живому, подлинно счастлив тогда, когда он раскрывает свои внутренние возможности и конкретно реализует <...> то, что в нём заложено.

(По Ю.А. Андрееву)

Укажите все варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента текста. Запишите номера ответов.

1) Цель автора – заставить читателей задуматься о важных проблемах, самостоятельно проанализировать примеры и сделать выводы; чтобы выстроить диалог с читателем, автор использует синтаксические средства, среди которых – вопросительные предложения, неполные и односоставные предложения.

2) В первом (1) предложении сформулирован вопрос, который задаёт тему дальнейших авторских размышлений.

3) Текст характеризуется языковыми особенностями, присущими публицистическому стилю: преобладанием общеупотребительной лексики (развитие, общее, колос), широким использованием изобразительно-выразительных средств, среди которых – эпитеты («полновесный колос», «о неукротимой силе жизни», «с невероятной силой») и метафора (не застыть... в состоянии эмбриона).

4) Текст написан в научном стиле и характеризуется использованием отглагольных существительных (развитие, превращение) и узкоспециальной терминологии (метаморфоза, асфальтброни, эмбриона, биологический закон).

5) Текст относится к разговорной речи, задача автора – в непринуждённой форме передать общественно значимую информацию о важности внутренней самореализации человека.

(Задание взято из банка ФИПИ)

Так что же это за общий признак, который определяет развитие всего живого?

Я приведу тебе ряд примеров, а ты постарайся найти в них то общее, о чём мы сейчас говорим.

Превращение зерна в полновесный колос…

Ход сёмги на нерест через тысячи вёрст и сотни порогов…

Удивительная метаморфоза: превращение неуклюжей мохнатой гусеницы в многоцветную бабочку, прихотливо, невесомо порхающую между цветов…

Догадался? Нет?

Тогда ещё один пример. Помнишь, как мы однажды шли с тобой по асфальтированной улице и вдруг увидели, как асфальт в одном месте вздыбился, вспучился и треснул. Подойдя к этому разлому асфальтброни, мы увидели, что под разломом торчит головка гриба шампиньона.

Думаю, теперь всё стало на место, всё тебе понятно; общее во всех этих случаях – это реализация себя, своих внутренних возможностей, своей сути. Все эти примеры говорят о неукротимой силе жизни, заложенной в семени, зерне, спорах. В каждом из этих случаев живое существо с невероятной силой стремится проявить себя до конца и стать именно тем, чем оно должно быть (а не застыть, отдыхая, в состоянии эмбриона).

Конечно, этот биологический закон распространяется и на людей. Человек, подобно всему живому, подлинно счастлив тогда, когда он раскрывает свои внутренние возможности и конкретно реализует <...> то, что в нём заложено.

1) Цель автора – заставить читателей задуматься о важных проблемах, самостоятельно проанализировать примеры и сделать выводы; чтобы выстроить диалог с читателем, автор использует синтаксические средства, среди которых – вопросительные предложения, неполные и односоставные предложения. — в утверждении содержится верная характеристика текста (текст относится к публицистическому стилю речи, а потому ему свойственна манера изложения информации, описанная в утверждении; автор обращается к читателю, заставляя его самостоятельно порассуждать о том, что является общим признаком, объединяющим всё живое; приведённые вопросы и примеры позволяют читателю проанализировать проблему и прийти к собственным выводам; указанные средства автор действительно использует, рассмотрим несколько примеров: «Так что же это за общий признак, который определяет развитие всего живого?» – вопросительное предложение (на это указывает соответствующая интонация и вопросительный знак на конце); «Превращение зерна в полновесный колос… Ход сёмги на нерест через тысячи вёрст и сотни порогов…» – односоставные предложения (в данном случае – назывные, которые содержат только один главный член предложения – подлежащее, выраженное существительным в именительном падеже); «Догадался? Нет?» – неполные предложения (в них пропущены члены предложения, необходимые для полноты строения и значения; несмотря на то что первое предложение содержит глагол-сказуемое, мы не можем считать его односоставным, поскольку, например, в определённо-личном предложении сказуемое не может быть выражено глаголом прошедшего времени из-за невозможности определить лицо; рассмотрев данные предложения без контекста, мы не сможем понять, о чём идёт речь, сравните: «Ты догадался, о чём свидетельствуют эти примеры?»)

2) В первом (1) предложении сформулирован вопрос, который задаёт тему дальнейших авторских размышлений. — в утверждении содержится верная характеристика текста («Так что же это за общий признак, который определяет развитие всего живого?» – вопрос, который задан в первом абзаце и который определяет проблематику текста и раскрывается автором в последующих абзацах)

3) Текст характеризуется языковыми особенностями, присущими публицистическому стилю: преобладанием общеупотребительной лексики (развитие, общее, колос), широким использованием изобразительно-выразительных средств, среди которых – эпитеты («полновесный колос», «о неукротимой силе жизни», «с невероятной силой») и метафора (не застыть... в состоянии эмбриона). — в утверждении содержится верная характеристика текста (текст действительно относится к публицистическому стилю речи: об этом свидетельствует простота изложения, выраженная авторская позиция, воздействие на читателя с целью побудить его к размышлениям, наличие средств художественной выразительности («полновесный колос», «о неукротимой силе жизни», «с невероятной силой» – яркие, эмоциональные определения, т.е. эпитеты; «не застыть... в состоянии эмбриона» – метафора, т.е. скрытое сравнение, перенос значения по сходству; она заключается в том, что все живые существа проходят определённые стадии развития, включая завершающую, а не останавливаются на стадии эмбриона, зародыша (ранней стадии развития организма, который ещё не родился) – такое сравнение отражает стремление к реализации заложенных природой возможностей); в тексте действительно преобладает общеупотребительная лексика, которая понятна каждому и свойственна любому стилю речи (развитие, общее, колос – слова, соответствующие этой характеристике))

4) Текст написан в научном стиле и характеризуется использованием отглагольных существительных (развитие, превращение) и узкоспециальной терминологии (метаморфоза, асфальтброни, эмбриона, биологический закон). — в утверждении содержится неверная характеристика текста (текст относится к публицистическому стилю речи (см. пункт 3), а не к научному, так как целью автора не является изложение научных фактов и их подтверждение; автор действительно использует отглагольные существительные («развитие» образовано от глагола «развивать», «превращение» – от «превращать»), но узкоспециальной терминологии, т.е. слов, которые относятся к конкретной отрасли науки, в тексте нет («метаморфоза» и «эмбрион» используется не только в области биологии, «асфальтброня» в целом не фиксируется в словарях, подразумевается асфальтное покрытие)

5) Текст относится к разговорной речи, задача автора – в непринуждённой форме передать общественно значимую информацию о важности внутренней самореализации человека. — в утверждении содержится неверная характеристика текста (элементы разговорной речи в тексте есть (например, используются неполные предложения, автор обращается к читателю на «ты»), однако он всё же относится к книжной речи (перед нами не диалогическая форма речи, отсутствуют обращения, разговорные слова и выражения); цель автора – заставить читателя задуматься о том, что объединяет всё живое, а о самореализации человека речь идёт только в последнем абзаце)

Специальные программы

Программа

лояльности v2.0

Приглашай друзей в Школково и получай вознаграждение до 10%!

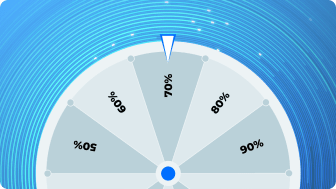

Крути рулетку

и выигрывай призы!

Крути рулетку и покупай курсы со скидкой, которая привязывается к вашему аккаунту.

Бесплатное онлайн-обучение

Для школьников из приграничных территорий России, проживающих в ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской, Белгородской, Курской, Брянской областях и Крыму.

Налоговые вычеты

Узнай, как получить налоговый вычет при оплате обучения в «Школково».

Специальное предложение

для учителей

Бесплатный доступ к любому курсу подготовки к ЕГЭ, ОГЭ и олимпиадам от «Школково». Мы с вами делаем общее и важное дело, а потому для нас очень значимо быть чем-то полезными для учителей по всей России!

Вернём деньги за курс

за твою сотку на ЕГЭ

Сдать экзамен на сотку и получить обратно деньги за подготовку теперь вполне реально!